Причины экономического кризиса 1970-1980-х годов

§ 21. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. НТР

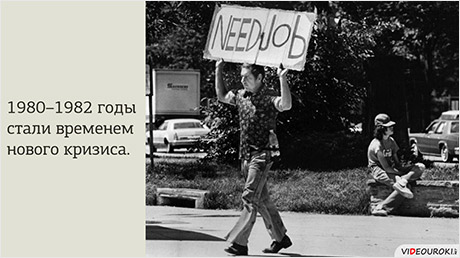

Впервые после Второй мировой войны экономические кризисы 1974—1975 гг., а затем 1980—1982 гг. охватили все индустриальные страны Европы, Северной Америки, Японию и др. В ряде стран падение производства составило 14 %. Безработица превысила в Европе 17 млн человек.

Вползание капиталистического мира в экономические кризисы в 1970-х гг. было малозаметно. Сначала в ФРГ, затем в США ещё в конце 1960-х гг. произошёл спад производства. Внутренний рынок оказался перенасыщен товарами длительного пользования.

США в 1972 г. отменили золотое содержание доллара. Это привело к тому, что мировая финансовая система лишилась золотого мерила, валюты пустились в свободное плавание.

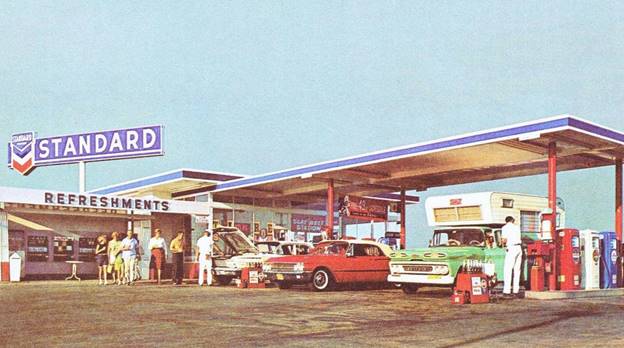

Последним звеном в цепи событий, предшествовавших мировому экономическому кризису, стал кризис энергетический. В 1973 г. арабские страны — производители нефти, протестуя против антиарабской политики западных стран и роста цен на промышленные изделия, резко подняли цены на нефть (сначала в 4 раза, затем ещё в несколько раз). Время дешёвой энергии и дешёвого сырья кончилось. Экономика капиталистического мира столкнулась не просто с кризисом перепроизводства. Это был кризис определённого типа экономического роста. Изжила себя форма экстенсивного развития индустриальной экономики, достигнув предела роста к 1970-м гг.

От экстенсивного, затратного типа производства надо было переходить к интенсивному типу производства, т. е. сберегающему энергию, материалы, затраты на труд.

Для такого перехода были нужны новые техника и технологии, новые подходы и новые открытия. Как никогда, они оказались востребованы в 1970-е гг. Так началась третья промышленно-технологическая революция, которая подвеЛа черту под более чем 200-летней историей индустриального общества.

Технический прогресс идёт постоянно, но революции — это не просто накопление некоей критической массы открытий и изобретений, которые потом автоматически приводят к революциям в технологии производства. Это ответ на вызовы времени, вызовы других стран, реакция на обострение конкуренции в неравномерно развивающемся и многообразном мире, где каждое государство находит, исходя из своего опыта, возможности для ответа на вызов. Это и есть варианты модернизации, стремление соответствовать духу времени, эпохе, современности. «Технология не задаёт социальные изменения, она лишь предоставляет для этого возможности и инструменты. Как они будут использованы — предмет общественного выбора» (Д. Белл).

Итак, третья технологическая революция — результат кризиса массового индустриального производства, нацеленного на экстенсивное развитие, результат окончания эры дешёвой нефти и нового обострения конкуренции на мировом рынке. Эта революция дала возможность начать переход к постиндустриальному обществу.

Общая схема трёхволновой истории человечества выстраивается теперь так: доиндустриалъное (аграрное), индустриальное и постиндустриальное общества.

Когда начался переход к постиндустриальному обществу? Общепринятая оценка — с середины 1970-х гг., когда началось радикальное обновление технологий, особенно обнажились изменения в структуре занятости, системе ценностей и представлений о мире. Это было началом большого цикла экономического развития, по Н. Кондратьеву.

Особое внимание в таких аргументах технологического характера уделяется развитию информационной техники, и особенно быстрой смене поколений микропроцессоров, компьютеров, развитию систем связи (коммуникаций) — оптико-волоконной, спутниковой, сотовой и т. д. На этой основе развёртывается информационная революция. Поэтому постиндустриальное общество называют также информационным обществом.

Научно-техническая революция

Так часто в 1970-е гг. называли бурное внедрение новейших технических достижений. Речь, по сути, шла о третьей промышленно-техно-логической революции, ядром которой является информационная революция, поскольку производство и обработка информации и знаний становятся занятием большинства работников в развитых странах мира. Но название «научно-техническая революция» остаётся важным, поскольку оно подчёркивает одну из главных особенностей перемен. Сочетание слов «научная» и «техническая» революция означает не просто сближение науки и техники, науки и производства, а то обстоятельство, что наука становится непосредственной производительной силой. Это означает, что теоретическое научное знание — основа современного прогресса в развитии новейших технологий. Поэтому постиндустриальное общество называют часто также обществом знаний, а современную экономику — экономикой знаний. Именно знания, их совершенствование и расширение становятся основой для нововведений в различных сферах жизни и производства. Гонка за нововведениями — суть современной экономики.

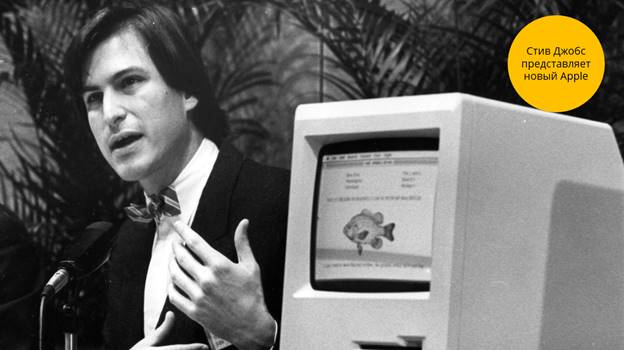

Третья промышленно-технологическая революция развёртывается в результате изобретения и усовершенствования в 1970-е гг. микропроцессоров и интегральных схем и создания на их основе персональных компьютеров. Наряду с микроэлектроникой, информационными и коммуникационными технологиями самыми перспективными отраслями современной науки и производства становится биотехнология, генная инженерия, нанотехнология, технология новых материалов и т. д. Достижения в этих областях основаны на новых способах обработки и передачи информации. Благодаря биотехнологии уже производится значительное количество продовольствия во всём мире, которое не подвержено воздействию вредных насекомых и болезней. Так, большая часть сои в мире — это генномодифицированный продукт. Клонирование (создание двойника из клетки) овцы Долли в Великобритании в 1996 г. открыло новую эпоху в решении целого ряда проблем. Клонирование человека запрещено во всех развитых странах мира, исследования производятся в направлении возможного выращивания необходимых для пересадки человеку из его же клеток различных органов и тканей. Расшифровка генома человека, которая была завершена в 2002 г., открывает также невиданные перспективы в развитии современной науки. Новыми технологическими символами эпохи стали персональный компьютер и клонированная овечка Долли. Главной страной, совершившей технологический прорыв в рамках третьей промышленно-технологической революции, стали США.

Вторая и третья

промышленно-технологические революции

Системный кризис 1970-х — начала 1980-х годов и его последствия

В последней трети XX в. в мировой экономике произошли коренные изменения. Их суть заключалась в переходе хозяйства ведущих индустриальных стран к постиндустриальному этапу развития. Этот переход не мог не ускорить трансформацию национальных экономик других подсистем, представленных развивающимися государствами и странами с переходной экономикой.

Кризис 1973—1975 гг. приобрел впервые за послевоенный период синхронный мировой характер. Начавшись в США, Англии и ФРГ, он быстро охватил все развитые индустриальные страны. Главной причиной кризиса явился ценовой дисбаланс, возникший на мировых рынках энергоресурсов и ряда промышленных сырьевых товаров, поэтому за ним утвердилось название сырьевого кризиса, а также «нефтяных шоков» . Его глубинная основа состояла в ускоренном индустриальном росте экономик развитых стран в 1950—1960-х годах, который, несмотря на широкое внедрение достижений НТР, был связан с растущим вовлечением в производство невозобновляемых природных ресурсов, что и вело к соответствующему росту цен

. Его глубинная основа состояла в ускоренном индустриальном росте экономик развитых стран в 1950—1960-х годах, который, несмотря на широкое внедрение достижений НТР, был связан с растущим вовлечением в производство невозобновляемых природных ресурсов, что и вело к соответствующему росту цен  на них. Рост цен на базовые сырьевые товары и энергоносители, в свою очередь, сказывался на росте затрат, что толкало цены на конечные товары вверх, обостряло ценовую конкуренцию на внутренних и внешних рынках, подталкивало к развитию инфляционные процессы.

на них. Рост цен на базовые сырьевые товары и энергоносители, в свою очередь, сказывался на росте затрат, что толкало цены на конечные товары вверх, обостряло ценовую конкуренцию на внутренних и внешних рынках, подталкивало к развитию инфляционные процессы.

Правительства развитых стран пытались обуздать рост цен на сырьевых внутренних рынках, бороться с инфляцией, однако меры по ограничению роста цен приводили к обратному результату. Дальнейшее развитие кризиса обусловливалось действиями стран-экспортеров нефти и сырья, которые воспользовались благоприятной для них мировой конъюнктурой и искусственно взвинчивали цены.

В условиях резкого повышения цен индустриальные страны вынуждены были постепенно пересматривать свою энергетическую политику. Они постепенно ограничивали импорт нефти за счет введения энергосберегающих мероприятий, пытались наращивать разработку собственных энергоресурсов (например, Англия стала добывать нефть со дна Северного моря), проводить замену нефти углем, ядерным топливом. В годы кризиса стали увеличиваться расходы на НИОКР, активизировались научные исследования в области энерго- и материалосберегающих техник и технологий, работы по поиску альтернативных источников энергии и сырьевых материалов.

В 1973—1975 гг. глубокой рецессией были охвачены экономики всех индустриально развитых стран. Недолгая стабилизация второй половины 1970-х годов и новый кризис 1980—1982 гг. ярко свидетельствовали о структурных, системных неполадках в хозяйстве индустриального мира, а также о несовершенстве сложившейся системы государственного регулирования. Достаточно отметить, что повсеместно применявшиеся инфляционные методы борьбы с кризисом дали сбой, т. к. инфляционные процессы сопровождались экономическим спадом.

В 1970-х годах индустриальные страны вошли в полосу структурного кризиса, порожденного диспропорциями в развитии отдельных сфер и отраслей хозяйства. Кризис вызывал отлив капиталов из отраслей с растущими издержками, заставлял искать пути их модернизации. Особенно острое положение создалось в энерго- и материалоемких производствах, таких как, например, металлургия.

Кризис 1980—1982 гг. охватил не только индустриальные страны, но и часть развивающихся стран, выбравших модель «догоняющего» (т. е. ускоренного индустриального) развития, и, прежде всего, Аргентину и Бразилию. Синхронность рецессии, охватившей, главным образом, индустриальные страны, включая и новые индустриальные экономики, свидетельствовала о ее системном характере. Об этом же говорила и синхронность в череде кардинальных реформ 1980-х годов, проведенных первоначально правительствами ведущих индустриальных стран, и последовавшая затем «новая либеральная волна» экономических реформ 1980—1990-х годов, приобретшая глобальный характер на рубеже этих десятилетий.

Кризисы 1970-1980-х годов. Становление информационного общества

Урок 12. История Новейшего времени. 1945 – начало XXI века

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам в личном кабинете

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно его приобрести.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Кризисы 1970-1980-х годов. Становление информационного общества»

«Кризис – это суд. Суд подразумевает напряжение всех сил для решения проблемы. Это не конец. Это – предельная область борьбы, которая либо проигрывается, либо выигрывается. Если выигрывается, то создаёт предпосылки для следующего этапа развития». Сергей Переслегин.

В середине 20 века рынок насыщался новыми товарами, было относительно дешёвым такое сырьё, как нефть, высокими были достижения научно-технической революции. Складывались государства благосостояния.

Жизнь общества была насыщенной и благополучной. Однако, произошло так, что в семидесятых годах начался один из крупнейших экономических кризисов, который заставил пересмотреть способы организации общества и производства.

В ходе урока вы узнаете о послевоенных мировых экономических кризисах, третьей промышленно-технологической революции, становлении и развитии информационного общества.

Мировые кризисы 1970–1980-х годов.

В 1974–1975 годах продолжался первый в послевоенное время мировой экономический кризис. Начался он не в один день. Страны вступали в кризис постепенно. Ещё в конце 1960-х годов начался спад производства, на внутреннем рынке было слишком много товаров длительного пользования. Из-за снижения производства росла безработица.

Ещё одной причиной кризиса стал отказ США от золотого стандарта, принятого на Бреттон-Вудской конференции. Вспомните, валюты стран-участниц привязывались к доллару, а он в свою очередь к золоту. Тогда же у США были самые большие в мире запасы золота.

Но существовать такая система могла только до тех пор, пока Штаты были в состоянии производить обмен валюты на золото. Запасы этого металла в США таяли с большой скоростью. Иногда до трёх тонн в день. Правительство США старалось ограничить количество обменных операций, вводились дополнительные условия.

Президент Франции Шарль де Голль всячески пытался ликвидировать ведущую роль доллара в мировой экономике. Он предоставил США полтора миллиарда долларов для обмена на золото. Этого Штаты не могли сделать и надавили на Францию, как на партнёра по НАТО. Тогда де Голль заявил о выходе из НАТО. Позже он с приехал в США с официальным визитом и предъявил к обмену 750 миллионов. Так как были соблюдены все условия, Штаты были вынуждены обменять эти деньги на золото.

После этого ФРГ приступила к обмену валюты.

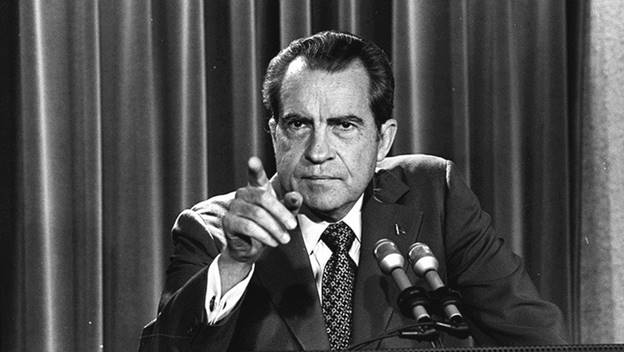

Экономике США наносился ущерб, они теряли ведущие позиции в мире. Основные запасы золота переместились в Европу. Поэтому 15 августа 1971 года президент Ричард Никсон временно запретил обмен долларов на золото.

Мировые валюты больше не имели твёрдого обменного курса. Он стал устанавливаться в свободном порядке. Это привело к валютному кризису.

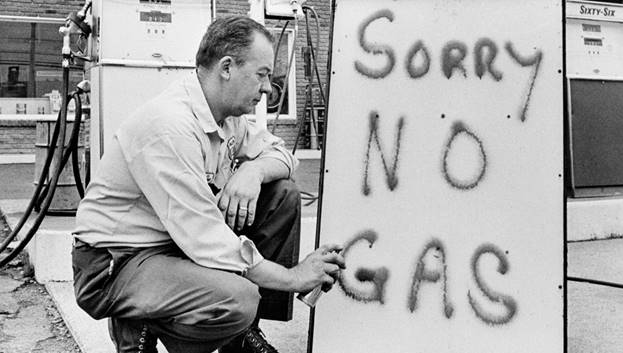

Экономику подорвал и энергетический кризис. 17 октября 1973 года Организация арабских стран-экспортёров нефти совместно с Сирией и Египтом отказались от поставок нефти США и некоторым странам Западной Европы. Произошло это из-за военного конфликта Израиля с Сирией и Египтом. США выступили на стороне Израиля.

Только представьте, цены на нефть в течение года выросли в четыре раза. Она перестала быть дешёвым сырьём.

США и европейские государства перешли к строгой экономии. Людей призывали меньше пользоваться автомобилями и экономить электроэнергию. Сократилось количество рейсов различных авиакомпаний. Стала расширяться собственная нефтедобыча.

Все эти явления наглядно продемонстрировали неэффективность экстенсивного производства. Был необходим переход к интенсивному типу, который бы помог сберечь сырье и затраты на труд за счёт совершенствования техники.

Процесс перехода ускорил кризис 1980 – 1982 годов. Он был не столь масштабным как предыдущий, но в значительной мере отразился на экономике.

Началась третья промышленно-технологическая революция, которую иногда называют «цифровой революцией».

Она стала реакцией на обострение конкуренции в мире. Каждое из государств стремилось найти свой выход из кризиса, а для этого нужно было соответствовать времени, идти в ногу с ним. Родиной этой научно-технической революции считаются Соединённые Штаты Америки. Во втором эшелоне находятся Великобритания, Япония, Германия, Франция, СССР (сейчас Российская Федерация).

В 1970-е годы началось массовое внедрение технических достижений в производство и жизнь общества.

В этот период изобретались и совершенствовались микропроцессоры и интегральные схемы, которые стали основой для создания новых мощных компьютеров.

1973 год – выпущен первый полностью персональный компьютер «Ксерокс Альто». 1976 год – появился первый продукт компании «Эпл», персональный компьютер, который продавался в собранном виде.

1977 год – создан «Эпл 2», у которого были цветная графика и звук. Он стал компьютером для всех, а не только для учёных и инженеров.

1981 год – выпущен первый компьютер компании «Ай Би Эм». А в 1986 году они же создали первый в мире ноутбук.

В этот период происходила массовая оцифровка информации, развивалось программирование. Эти годы стали временем развития всемирной сети – Интернет.

Её прообразом стала сеть АРПАНЕТ. 29 октября 1969 года был проведён первый сеанс связи между узлами, находящимися на расстоянии более шестисот километров друг от друга. Тогда удалось передать только 2 символа.

Уже в 1971 году отправили первую электронную почту. А в 1988 году появилась возможность общения в реальном времени, известная нам, как чат.

В 1989 году британец Тим Бёрнерс-Ли предложил идею всемирной паутины.

Одними из самых перспективных отраслей науки стали биотехнология и генная инженерия.

Основной задачей генной инженерии стало создание вне живого организма новых структур и организмов с новыми свойствами. Появились генномодифицированные продукты. Учёные пересаживали гены одного вида другому. Первые ГМО продукты появились на рынке в 1990-е годы. Они дольше хранились, имели лучший вкус.

Со временем появились новые виды растений. Например, совсем недавно японские учёные после 14 лет трудов смогли вырастить голубую розу. Для этого они встроили в ДНК ген фиалки.

В 1970-е годы начались опыты с клонированием. Первым клонированным животным стала лягушка. В 1987 году клонировали мышь. А в 1996 году появилась на свет знаменитая овечка Долли. Она прожила шесть с половиной лет, родила ягнят. То есть это было самое обычное животное, не считая её необычного способа появления на свет. С момента клонирования Долли в обществе не утихают споры о правомерности этих действий и возможных последствиях для человечества.

Мы уже говорили, что третья промышленно-технологическая революция, это революция в области информации. Она и послужила окончанием периоду существования индустриального общества.

Эпоха информационного общества.

В начале 1970-х годов начался переход работников из сферы производства в сферу услуг. Наиболее ярко это проявилось в США, Великобритании и Канаде, где к 2000 году около 80 % людей трудились в сфере услуг.

Существовала также информационно-индустриальная модель, для которой характерна высокая занятость населения в промышленности.

Новый тип общества поставлял такой товар как информация. Итак, информационное общество – это общество, в котором большая часть работников задействована в производстве, хранении, переработке и реализации информации. Особенное внимание уделяется знаниям.

К таким работникам можно отнести учёных, инженеров, конструкторов, менеджеров, секретарей, бухгалтеров, юристов.

Давайте разберёмся с основными признаками информационного общества: Основой высокой производительности труда становятся знания и информация. Они обязательно опираются на научные данные. Происходит переход от создания материальных благ к производству информации. Из-за этого происходят изменения как в социальном, так и в профессиональном составе общества. Появляются технологические инновации, происходит постоянное обновление. Ведь знания не могут исчезнуть как любой другой ресурс, они постоянно совершенствуются. Создаётся всеобщее информационное пространство. Люди взаимодействуют друг с другом, имеют доступ к информационным ресурсам.

На современном этапе проявляются новые явления, характерные для информационного общества.

В первую очередь, это индивидуализация производства. Производители переходят от массового выпуска стандартных товаров к созданию мелкосерийных и уникальных. Вместо больших заводов, производящих одинаковую продукцию, появляются структуры, объединяющие филиалы, фирмы и отдельных производителей. Это позволяет быстро реагировать на изменения потребностей людей и перенастраивать производство.

Вспомните, в начале 20 века Форд выпускал одну и ту же модель автомобиля, не меняя её годами. Сейчас такое невозможно. Производители конкурируют между собой в многообразии выбора. Постоянно появляются новые, более совершенные, модели техники и автомобилей. Определяющим фактором теперь является не цена, а качество товара.

Второй характеристикой современного этапа является внимание к экономичности, эффективности, экологичности производства.

Меняется и мышление людей, их приоритеты. Кто-то ставит на первое место образование и карьерный рост. Для кого-то важнее семейные ценности. Это обусловлено тем, что современный уровень жизни даёт для этого возможности.

Давайте подведём итоги.

1974–1975 годы – время мирового экономического кризиса, вызванного перепроизводством, валютным и энергетическим кризисом.

Мировые кризисы привели к переходу к интенсивному типу производства.

С 1970-х годов началась третья промышленно-технологическая революция.

Новым типом товара стала информация, что привело к складыванию информационного общества.

Системный кризис 1970-х — начала 1980-х гг.

В последней трети XX в. в мировой экономике произошли коренные изменения. Их суть заключалась в переходе хозяйства ведущих индустриальных стран к постиндустриальному этапу развития.

Послевоенное 25-летие было ознаменовано высокими темпами хозяйственного роста индустриальных стран. Последнее 30-летие XX в., напротив, отмечено глобальной тенденцией к падению этого показателя. Утвердившиеся в экономической науке взгляды на природу волнообразного развития хозяйства (например, теория больших циклов Н. Кондратьева) дают в известной мере объяснение этому феномену хотя бы в силу прогнозов временной протяженности «понижательной волны» (начало 1970-х — середина 1990-х). Начавшееся оживление конца 1990-х гг. в развитых странах происходило на фоне крупнейшего кризиса экономик так называемых «азиатских драконов», латиноамериканских индустриальных лидеров, т.е. стран с «догоняющей моделью» развития, не говоря уже о странах с переходной экономикой и подавляющем большинстве государств развивающегося мира. В силу только этого обстоятельства следует искать несколько иное объяснение кризисному состоянию последней трети XX в., рассматривать его как более длительный, в силу глобального масштаба процесс трансформации мирового хозяйства в качественно новое состояние, определяемое термином «постиндустриальное общество».

Первые признаки вхождения в полосу кризиса обнаружились в конце 1960-х гг. и вылились в форму студенческих бунтов, прокатившихся в ряде стран мира. Кризис 1973—1975 гг. приобрел впервые за послевоенный период синхронный мировой характер. Начавшись в США, Англии и ФРГ, он быстро охватил все развитые индустриальные страны. Главной причиной кризиса явился ценовой дисбаланс, возникший на мировых рынках энергоресурсов и ряда промышленных сырьевых товаров, поэтому за ним утвердилось название «сырьевого кризиса», а также «нефтяных шоков».

Правительства развитых стран пытались обуздать рост цен на сырьевых внутренних рынках, бороться с инфляцией. Однако меры по ограничению роста цен приводили к обратному результату, как это было, например, в США после введения администрацией Р. Никсона системы регулирования цен на нефть в марте 1973 г.6.

Дальнейшее развитие кризиса обусловливалось действиями стран—экспортеров нефти и сырья, которые воспользовались благоприятной для них мировой конъюнктурой и искусственно взвинчивали цены. Эта политика со стороны стран—поставщиков энергоресурсов и сырья в отношении индустриально развитых стран была замешана в том числе и на неприятии ими сложившегося миропорядка, в котором подавляющее большинство из них было обречено оставаться на положении периферии стран «золотого миллиарда», сталкиваясь не только с дискриминацией на мировом рынке, но и с неразрешенными внутренними проблемами нищеты, голода и т.п.

В условиях резкого повышения цен индустриальные страны вынуждены были постепенно пересматривать свою энергетическую политику. Они постепенно ограничивали импорт нефти за счет введения энергосберегающих мероприятий, пытались наращивать разработку собственных энергоресурсов (например, Англия стала добывать нефть со дна Северного моря), проводить замену нефти углем, ядерным топливом.

В 1973—1975 гг. глубокой рецессией были охвачены экономики всех индустриально развитых стран. Недолгая стабилизация второй половины 1970-х гг. и новый кризис 1980-1982 гг. ярко свидетельствовали о структурных системных неполадках в хозяйстве индустриального мира, а также о несовершенстве сложившейся системы государственного регулирования. Достаточно отметить, что повсеместно применявшиеся инфляционные методы борьбы с кризисом дали сбой, так как инфляционные процессы сопровождались экономическим спадом, что говорило о банкротстве неокейнсианской политики роста. Стагфляция дезорганизовывала финансово-кредитную систему развитых стран, способствовала сокращению инвестиций, росту безработицы, дефициту государственных бюджетов, сокращению социальных расходов и т.д.

В 1970-е гг. индустриальные страны вошли в полосу структурного кризиса, порожденного диспропорциями в развитии отдельных сфер и отраслей хозяйства. Кризис вызывал отлив капиталов из отраслей с растущими издержками, заставлял искать пути их модернизации. Особенно острое положение создалось в энергоемких и материалоемких производствах, таких, как, например, металлургия.

Кризис 1980—1982 гг. охватил не только индустриальные страны, но и часть развивающихся стран, выбравших модель «догоняющего» (т.е. ускоренного индустриального) развития, и прежде всего Аргентину и Бразилию. При общем затяжном характере кризис в США и Канаде проходил как бы двумя волнами. Индекс промышленного производства в развитых странах составил в 1982 г. 95,5% по отношению к 1979 г., в развивающихся странах -87,5%. Падение производства в США в 1982 г. составило 8,2%, странах ЕЭС — 1,2%. Первоначально кризис охватил Великобританию и Францию, а затем США и другие развитые страны. На первом этапе рецессия наблюдалась в отраслях, производящих потребительские товары, впоследствии она охватила тяжелую промышленность.

Синхронность рецессии, охватившей главным образом индустриальные страны, включая и новые индустриальные экономики, свидетельствовала о ее системном характере. Об этом же говорила и синхронность в череде кардинальных реформ 1980-х гг., проведенных первоначально правительствами ведущих индустриальных стран, и последовавшая затем «новая либеральная волна» экономических реформ 1980-1990-х гг., приобретшая глобальный характер на рубеже этих десятилетий.

К моменту прихода новой администрации Р. Рейгана, избранного президентом США в январе 1981 г., экономика страны находилась в состоянии спада. Тем не менее США сохраняли свои лидирующие позиции в мире, хотя и изрядно потускневшие на фоне интенсивного развития ряда стран ЕЭС, Японии и «новых индустриальных экономик» Юго-Восточной Азии.

Действия новой администрации по выводу страны из кризисного состояния представляли собой последовательный демонтаж сложившейся модели государственного регулирования и получили впоследствии название «рейганомика». Ее теоретическую основу составили концепции неолиберальной Чикагской школы и рецепты экономики предложения. Стратегическая цель реформ состояла в обеспечении стабилизации и поступательного развития на основе коренной модернизации национального хозяйства в соответствии с требованиями НТР, обеспечении мирового лидерства США в научно-технической, технологической сферах. Эта цель могла быть достигнута на основе усиления инвестиционного процесса в сфере разработок и освоения новых высоких технологий, для чего следовало создать благоприятные условия для частных субъектов хозяйства.

Вместе с тем государство должно было обеспечить соответствующий режим на финансовых рынках, без чего не могло быть и речи о нормальном инвестиционном климате. В условиях рецессии эту задачу новая администрация решала нетрадиционным методом удержания на высоком уровне (до 20%) базовой процентной ставки при помощи инструментов Федеральной резервной системы, не считаясь с ухудшением общих показателей. Этот шаг был направлен на сокращение малоэффективных производств, что представляло собой одно из самых болезненных и непопулярных мероприятий рейганомики. Достаточно сказать, что уровень безработицы в первые два года реформ поднялся до 10,2%, перекрыв вдвое параметры, считавшиеся критическими, с позиций неокейнсианцев. Впоследствии процентная политика была смягчена.

Одновременно с этим была проведена налоговая реформа, которая включала в себя: сокращение ставки налога на личные доходы граждан с 70,5 до 50%; аналогичное снижение налогов на прибыли промышленных компаний; введение норм ускоренной амортизации; увеличение инвестиционной налоговой скидки. В целом реформа высвободила значительные средства как у населения, так и у предпринимателей. Значительная их часть, в свою очередь, направлялась в высокодоходные, современные производства.

Вместе с тем произошло сокращение налоговых поступлений в федеральный бюджет, что вызвало дальнейший рост его дефицита, покрывавшийся за счет заимствований, роста уровня косвенных налогов, в том числе налога на социальное страхование, за счет сокращения роста социальных статей расходов. Так, из 46 федеральных социальных программ 44 были отданы в ведение штатов. Жесткая бюджетная политика преследовала цель снижения уровня инфляции. Она была достигнута к концу 1982 г.

К очередным президентским выборам республиканская партия подходила в условиях экономического роста в 2,4% вместо обещанных 3,8%, с высоким уровнем безработицы, и, как следствие жестких реформ начала правления Р. Рейгана — растущего недовольства социальной политикой государства. Но США удалось восстановить позиции в мировом хозяйстве, где на их долю в 1986 г. приходилось 34% промышленного производства развитых индустриальных стран и 20% их внешнеторгового оборота.

Новым акцентом реформ вторично избранного Рейгана стали налоговые мероприятия, смягчавшие негативные социальные последствия реформ. По закону 1986 г. о подоходном налоге произошло дальнейшее сокращение налога с граждан с 50 до 28%, налога на прибыли корпораций — с 46 до 34%. Последовательность налоговой политики рейганомики обеспечила дальнейший рост инвестиций в наукоемкие производства и отрасли.

Тем не менее к концу 1980-х гг. показатель прироста ВВП снизился по сравнению с 1985 г. с 3,8 до 3,0%, ухудшились и основные показатели развития США по отношению к Японии и ведущим странам ЕЭС. В литературе можно встретить ряд объяснений данного феномена, среди которых наиболее убедительным представляется точка зрения, которая обосновывает невозможность сравнительных оценок по принятым ныне валовым показателям8. Действительно, феномен падающих темпов роста стран с трансформационной и постиндустриальной экономикой при укреплении их мирохозяйственных позиций, росте обеспеченности жизни, наиболее динамичном научном, образовательном потенциале и т.п. можно объяснить лишь отсутствием адекватных критериев для оценок таких категорий, как, например, качество жизни, творческий труд, ощущение личной свободы, социальной защищенности и т.п., которые составляют ценностные основы постиндустриального общества. В силу этого выводы о замедлении динамики роста, сделанные на основе традиционных валовых, количественных показателей могут дать .лишь относительное представление о действительном положении дел на постиндустриальном этапе развития.

Одной из важнейших проблем конца 1980-х — начала 1990-х гг. стал дефицит государственного бюджета США, который достиг 290 млрд долл., и одновременно быстро растущий государственный долг, приблизившийся к сумме в 4 млрд долл.

Период правления демократической партии и президентства Б. Клинтона в 1990-е гг. отмечен дальнейшими позитивными сдвигами в развитии экономики США, когда наиболее отчетливо проявились плоды кризисных 1970-х и реформаторских 1980-х гг. В это время была продолжена интенсивная структурная перестройка национального хозяйства. В результате США удавалось обеспечивать довольно устойчивые темпы экономического роста.

В немалой степени укреплению мировых экономических позиций США способствовали качественные сдвиги, произошедшие в результате распада мировой системы социализма и СССР, а также глубокие структурные кризисы в «новых индустриальных странах» Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

При всем разнообразии и особенностях стран Западной Европы последнее 20-летие XX в. было отмечено единым направлением развития их экономик в сторону либерализации хозяйственного режима, ускоренным вхождением ведущих европейских стран в постиндустриальную эпоху. Под влиянием системного кризиса 1970—1980-х гг. происходила коренная структурная перестройка хозяйства. Интенсивно возникали и развивались наукоемкие производства, менялась структура занятости в сторону преимущественного «обгоняющего роста» третичной и особенно четвертичной сфер. О синхронных структурных преобразованиях свидетельствовал и ускорившийся процесс интеграции европейских стран, объединение их экономик на принципах либерализма.

Конспект урока по теме «Причины и сущность экономических кризисов 1970-80 гг. Главные черты постиндустриального общества.»

Урок № __________Всеобщая история 11 кл. Дата___________

Тема: Причины и сущность экономических кризисов 1970-80 гг. Главные черты постиндустриального общества.

Цель урока: рассмотреть, как кризисы 1970-1980-х гг. ХХ века повлияли на переход от экстенсивного к интенсивному типу производства; в чем заключаются особенности третьей промышленно-технологической революции.

Цели и задачи:

Образовательные:

— познакомить учащихся причинами экономических кризисов в 1970-1980-х гг.

-показать специфику промышленно-технологических изменений

-охарактеризовать схему развития общества (3 этапа)

— оказать особенности постиндустриального общества

Развивающие:

Способствовать развитию навыков поиска и обобщения информации из текста учебника и документов, а также устной речи, анализировать, давать сравнительную характеристику процессам и явлениям

Воспитательные:

формировать чувства уважения к истории народов мира.

Тип урока: комбинированный.

Оборудование: схема, конспект.

Организационный момент.

Проверка домашнего задания.

эссе на тему «Государство, в котором хотелось бы жить» или примеры социальной политики стран Запада в 50-60-е гг.

Фронтальная опрос:

1. Назовите условия быстрого восстановления экономик европейских стран?

Снижение пошлин и высоки темпы роста международной торговли

Стабильность международной валютной системы

Региональная экономическая интеграция

Активная регулирующая роль государства

Дешёвые энергоносители, рабочая сила и прочие ресурсы

План Маршалла

2. Что такое план Маршалла?

Предоставление США финансовой и консультационной помощи европейским странам для восстановления национальных экономик в послевоенный период.

3. Какие международные экономические организации возникли в послевоенное время?

МВФ – международный валютный фонд,

ВТО – всемирная торговая организация (в 1947- 1994 гг. она называлась ГАТТ – генеральное соглашение о торговле и тарифах),

ЕАСТ – европейская ассоциация свободной торговли и др.

4. Что такое Неокейнсианство?

экономический курс западных стран, направленный на предотвращение кризисов перепроизводства товаров, путем повышения покупательной способности населения

5. Назовите характерные черты государства благоденствия.

1) Высокий уровень экономического развития страны, что позволяет перераспределять доходы населения, не ущемляя крупных собственников;

2) Социально ориентированная структура экономики;

3) Формирование гражданского общества;

4) Разработка государством разнообразных социальных программ;

5) Развитое социальное законодательство;

6) Утверждение целей государства, обеспечивающих каждому достойные условия жизни, социальную защищенность и равные стартовые условия для самореализации личности;

7) Социальная ответственность перед гражданами.

2. Изучение новой темы.

Рассказ учителя: После бурного послевоенного подъема в развитии стран Запада, названного современниками экономическим чудом, в капиталистическом мире назрел целый комплекс противоречий, который привел общество к системному кризису. Сегодня мы узнаем, в чем причины подобных изменений, какие особенности кризиса 70-80-х. гг. и как он повлиял на развитие всего нашего общества.

Запись в тетрадь:

Экономический кризис – резкое ухудшение экономического состояния страны; нарушение равновесия между спросом и предложением на товары и услуги

ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1970-1980-х годов

— ХХ века спад производства – перенасыщение внутреннего рынка товарами длительного пользования;

— отмена США в 1972 г. золотого содержания доллара – свободное плавание национальных валют;

— резкий рост цен на арабскую нефть (1973 г.) – ответ арабских стран на рост цен на европейские товары;

— необходимость перехода от экстенсивного производства к интенсивному типу производства (т.е сберегающему энергию, материалы, затраты на труд)

Рассказ учителя: Чтобы решить все указанные противоречия, западному миру необходимо было найти новые подходы, т.к. старые модели развития уже не предоставляли возможностей для выхода из кризиса. Необходимы были новые научные открытия, прогресс в развитии техники, широкая модернизация не только экономической, но и социальной жизни, кроме того человечеству предстояло отказаться от экстенсивной модели развития и перейти к интенсивной (сберегающей ресурсы).

Индустриальное общество, возникшее в XVIII – начале XIX вв. уже не могло функционировать в новых условиях – пришло время для новой научно-технической революции

Сущность кризисов: эти были кризисы экстенсивного типа капиталистического производства, форма развития которого достигла своего естественного предела роста в 70-х гг.XX века.

Последствие кризисов: переход к новому типу капиталистического производства – к интенсивному (ресурсосберегающее производство), основанном на активном использовании новых технологий, прежде всего информационно-коммуникативных.

Роль государства в экономике нового типа: активное вмешательство в рыночные отношения, с целью оградить граждан от негативных последствий экономических кризисов, но без ущерба для развития рыночных механизмов.

Запись в тетрадь:

НТР – коренное преобразование производительных сил, качественный скачок в структуре и динамике развития производительных сил общества..

В: Чем отличается научно — техническая революция от научно — технического

прогресса? ( НТП – изобретения и нововведения появляются постепенно.

В: Чем отличается научно — техническая революция от научно — технического

прогресса? ( НТП – изобретения и нововведения появляются постепенно.

Чем отличается научно — техническая революция от научно — технического

прогресса? ( НТП – изобретения и нововведения появляются постепенно.

Чем отличается научно-техническая революция от научно-технического прогресса? ( ( НТП – изобретения и нововведения появляются постепенно. Революция означает переворот в материальных условиях существования и развития общества, качественный скачок в развитии познания и производительных сил)

В: Какую роль сыграла НТР в создании материально — технической базы для

интенсивного производства? ( Улучшение материально — технической базы

индустриального общества, введение новых технологий, изобретение

микропроцессоров и интегральных схем …)

ТРЕТЬЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (начало – 70-е гг. ХХ века)

С чем же ассоциируется.

Изобретение и усовершенствование микропроцессоров, создание на их основе персональных компьютеров ( Микропроце́ссор — процессор (устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и операций управления, записанных в машинном коде), реализованный в виде одной микросхемы или комплекта из нескольких специализированных микросхем).

Биотехноло́гия — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии Биотехнологии.

Нанотехноло́гии — область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой

Виды обществ.

Черты постиндустриального общества:

Основная масса населения переходит работать в сферу услуг

Услуги превратились в сферу по производству информации (ученые, инженеры, юристы, бухгалтеры, менеджеры и т.п.)

Знания и информация – источник производительности труда

Стремительные обновления в обществе (пример – программное обеспечение ПК)

Создается международное разделение труда (специализация стран на выпуске товаров определенной продукции для последующей продажи на мировом рынке).

Индивидуализация производства и потребления (теперь предприятия производят не однотипную модель из года в год, а создают различные партии, серии и разнообразные модели своей продукции)

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ (информационное) ОБЩЕСТВО Переход работников промышленности в сферу услуг (Великобритания, США, Канада – в 2000 г. всего 2-4% населения было занято в сфере с/х, а 75-78% — в сфере услуг).

Новейшие явления конца ХХ — начала XXI веков :

переход от производства стандартизованных товаров к мелкосерийному производству;

создание транснациональных корпораций.

Информационные работники – это ученые, инженеры, конструкторы, менеджеры, секретари, конторские работники, бухгалтеры, юристы, менеджеры по рекламе, работники по связям с общественностью. Они делятся на тех, кто производит новую информацию и тех, кто участвует в ее сборе и первичной обработке.

3. Закрепление – фронтальный опрос по изученному материалу

-Назовите причины экономических кризисов в 70-80-х гг.

-Что такое НТР? Приведите примеры.

— Какие виды обществ существуют? Охарактеризуйте каждый.

— Каковы черты постиндустриального (информационного общества).