Нации в османской империи

Как появились турки

История заселения Малой Азии тюрками восходит к завоевательным походам турок-сельджуков. Сельджуки были одной из ветвей тюрок-огузов, проживавших до X века в степях Центральной Азии. Ряд ученых считает, что огузы сформировались в степях Приаралья в результате смешения тюркютов (племена Тюркского каганата) с сарматскими и угорскими народами.

В Х веке часть огузских племен переместилась на юго-восток от Приаралья и стала вассалами местных династий Саманидов и Караханидов. Но постепенно тюрки-огузы, воспользовавшись ослаблением местных государств, создали собственные государственные образования — государство Газневидов в Афганистане и государство Сельджукидов в Туркмении. Последнее и стало эпицентром дальнейшей экспансии тюрок-огузов, называемых также сельджуками, на запад — в Иран, Ирак и далее в Малую Азию.

Великая миграция тюрок-сельджуков на запад началась в XI веке. Именно тогда сельджуки во главе с Тогрул-беком двинулись на Иран. В 1055 г. они захватили Багдад. При преемнике Тогрул-бека Алп-Арслане были завоеваны земли современной Армении, а затем нанесено поражение войскам Византии в битве при Манцикерте. В период с 1071 по 1081 гг. была завоевана практически вся Малая Азия. Огузские племена расселились на Ближнем Востоке, дав начало не только собственно туркам, но и многим современным тюркским народам Ирака, Сирии и Ирана. Первоначально тюркские племена продолжали заниматься привычным для них кочевым скотоводством, однако постепенно происходило их смешение с проживавшими в Малой Азии автохтонными народами.

Ко времени вторжения тюрок-сельджуков население Малой Азии было невероятно пестрым в этническом и конфессиональном отношении. Здесь проживали многочисленные народы, на протяжении тысячелетий формировавшие политический и культурный облик региона.

Среди них особое место занимали греки — народ, игравший ключевую роль в средиземноморской истории. Колонизация Малой Азии греками началась еще в IX в. до н. э., а в эпоху эллинизма греки и эллинизированные аборигенные народы составляли большую часть населения всех прибрежных районов Малой Азии, а также ее западных территорий. К ХI веку, когда в Малую Азию вторглись сельджуки, греки населяли не менее половины территории современной Турции. Наиболее многочисленное греческое население было сосредоточено на западе Малой Азии — побережье Эгейского моря, на севере — на побережье Черного моря, на юге — на побережье Средиземного моря вплоть до Киликии. Кроме того, внушительное греческое население проживало и в центральных районах Малой Азии. Греки исповедовали восточное христианство и являлись главной опорой Византийской империи.

Пожалуй, вторым по значимости после греков народом Малой Азии до завоевания региона тюрками были армяне. Армянское население преобладало в восточных и южных районах Малой Азии — на территории Западной Армении, Малой Армении и Киликии, от берегов Средиземного моря до юго-западного Кавказа и от границ с Ираном до Каппадокии. В политической истории Византийской империи армяне также играли огромную роль, было много знатных фамилий армянского происхождения. С 867 до 1056 года в Византии правила Македонская династия, имевшая армянское происхождение и также называемая некоторыми историками Армянской династией.

Третьей многочисленной группой народов Малой Азии к Х-XI вв. были ираноязычные племена, населявшие центральные и восточные районы. Это были предки современных курдов и родственных им народов. Значительная часть курдских племен также вела полукочевой и кочевой образ жизни в горных районах на границе современных Турции и Ирана.

Кроме греков, армян и курдов, в Малой Азии проживали также грузинские народы — на северо-востоке, ассирийцы — на юго-востоке, многочисленное еврейское население — в крупных городах Византийской империи, балканские народы — в западных районах Малой Азии.

Вторгшиеся в Малую Азию турки-сельджуки первоначально сохраняли свойственное кочевым народам племенное деление. На запад сельджуки продвигались в привычном порядке. Племена, входившие в правый фланг (бузук), занимали более северные территории, а племена левого фланга (учук) — более южные территории Малой Азии. Стоит отметить, что вместе с сельджуками в Малую Азию пришли и присоединившиеся к тюркам земледельцы, которые также осели на малоазийских землях, создав свои поселения и постепенно тюркизировавшись в окружении сельджукских племен. Переселенцы занимали преимущественно равнинные территории в Центральной Анатолии и лишь затем продвинулись на запад — к Эгейскому побережью. Поскольку большинство тюрок занимали степные земли, горные районы Анатолии в большей степени сохранили автохтонное армянское, курдское и ассирийское население.

Формирование единой турецкой народности на основе многочисленных тюркских племен и ассимилируемого тюрками автохтонного населения происходило достаточно долго. Оно не было завершено даже после окончательной ликвидации Византии и создания Османской империи. Даже внутри тюркского населения империи сохранялось несколько групп, весьма отличавшихся по образу жизни. Во-первых, это были собственно кочевые тюркские племена, которые не спешили отказываться от привычных форм хозяйствования и продолжали заниматься кочевым и полукочевым скотоводством, осваивая равнины Анатолии и даже Балканского полуострова. Во-вторых, это было оседлое тюркское население, включавшее в том числе и земледельцев Ирана и Средней Азии, пришедших вместе с сельджуками. В-третьих, это было ассимилированное автохтонное население, включая греков, армян, ассирийцев, албанцев, грузин, принимавших ислам и тюркский язык и постепенно смешивавшихся с тюрками. Наконец, четвертая группа пополнялась постоянно за счет выходцев из самых разных народов Азии, Европы и Африки, также переселявшихся в Османскую империю и тюркизировавшихся.

По некоторым данным, от 30% до 50% населения современной Турции, считающегося этническими турками, на самом деле составляют исламизированные и тюркизированные представители автохтонных народов. Причем цифру в 30% озвучивают даже националистически настроенные турецкие историки, тогда как российские и европейские исследователи считают, что процент автохтонов в составе населения современной Турции гораздо выше.

На протяжении всего своего существования Османская империя перемалывала и растворяла самые разные народы. Некоторым из них удалось сохранить этническую идентичность, однако большинство ассимилированных представителей многочисленных этносов империи окончательно смешались между собой и превратились в фундамент современной турецкой нации. Помимо греческого, армянского, ассирийского, курдского населения Анатолии, весьма многочисленными группами, принимавшими участие в этногенезе современных турок, были славянские и кавказские народы, а также албанцы. Когда Османская империя распространила свою власть на Балканский полуостров, под ее контролем оказались обширные земли, населенные славянскими народами, в большинстве своем исповедовавшими православие. Некоторая часть балканских славян — болгар, сербов, македонцев — предпочла принять ислам, чтобы улучшить свое социальное и экономическое положение. Сформировались целые группы исламизированных славян, такие как боснийские мусульмане в Боснии и Герцеговине или помаки в Болгарии. Однако многие славяне, принявшие ислам, просто растворялись в турецкой нации. Очень часто тюркская знать брала в жены и наложницы славянских девушек, которые потом рожали турок. Славяне составляли значительную часть янычарского войска. Кроме того, многие славяне в индивидуальном порядке принимали ислам и переходили на службу Османской империи.

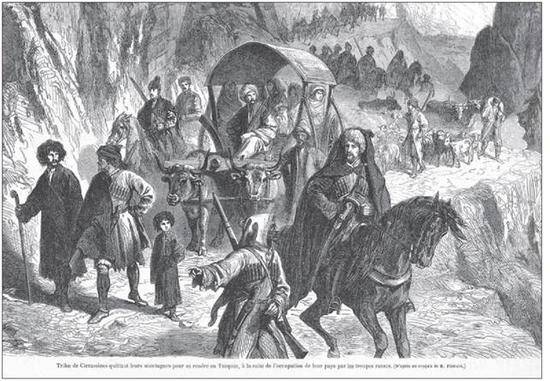

Что касается кавказских народов, то они также с самого начала очень тесно контактировали с Османской империей. Наиболее развитыми связями с Османской империей обладали адыго-черкесские народы, проживавшие на Черноморском побережье. Черкесы издавна шли на военную службу к османским султанам. Когда Российская империя покорила Крымское ханство, в Османскую империю начали переселяться многочисленные группы крымских татар и черкесов, не желавших принимать российское подданство. В Малой Азии расселилось большое количество крымских татар, которые смешались с местным тюркским населением. Процесс ассимиляции был быстрым и безболезненным, учитывая очень большую языковую и культурную близость крымских татар и турок.

Присутствие кавказских народов в Анатолии существенно увеличилось после Кавказской войны, когда многие тысячи представителей адыго-черкесских, нахско-дагестанских и тюркских народов Северного Кавказа переселились в Османскую империю, не желая проживать в российском подданстве. Так в Турции сформировались многочисленные черкесские, абхазские, чеченские, дагестанские общины, которые влились в состав турецкой нации. Некоторые группы мухаджиров, как назывались переселенцы с Северного Кавказа, сохранили этническую идентичность вплоть до настоящего времени, другие практически полностью растворились в тюркской среде, особенно если и сами изначально говорили на тюркских языках (кумыки, карачаевцы и балкарцы, ногайцы, татары).  В полном составе в Османскую империю были переселены воинственные убыхи — одно из адыгских племен. За полтора столетия, прошедшие со времени Кавказской войны, убыхи полностью растворились в турецкой среде, а убыхский язык прекратил свое существование после смерти последнего носителя — Тевфика Эсенча, который скончался в 1992 году в возрасте 88 лет. Многие выдающиеся государственные и военные деятели как Османской империи, так и современной Турции имели кавказское происхождение. Например, убыхом по национальности был маршал Берзег Мехмет Зеки-паша, кабардинцем — один из военных министров Османской империи Абук Ахмедпаша.

В полном составе в Османскую империю были переселены воинственные убыхи — одно из адыгских племен. За полтора столетия, прошедшие со времени Кавказской войны, убыхи полностью растворились в турецкой среде, а убыхский язык прекратил свое существование после смерти последнего носителя — Тевфика Эсенча, который скончался в 1992 году в возрасте 88 лет. Многие выдающиеся государственные и военные деятели как Османской империи, так и современной Турции имели кавказское происхождение. Например, убыхом по национальности был маршал Берзег Мехмет Зеки-паша, кабардинцем — один из военных министров Османской империи Абук Ахмедпаша.

На протяжении XIX — начала ХХ вв. османские султаны постепенно переселяли в Малую Азию многочисленные группы мусульманского и тюркского населения с окраин империи, особенно из регионов, где преобладало христианское население. Например, уже во второй половине XIX века началось централизованное переселение греков-мусульман с Крита и некоторых других островов в Ливан и Сирию — султан беспокоился о безопасности мусульман, проживавших в окружении христиан-греков. Если в Сирии и Ливане такие группы сохраняли собственную идентичность в силу больших культурных отличий от местного населения, то в самой Турции они стремительно растворялись в среде тюркского населения, также вливаясь в состав единой турецкой нации.

После провозглашения независимости Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, а особенно — после Первой мировой войны и распада Османской империи, — началось вытеснение тюркского и мусульманского населения из стран Балканского полуострова. Были проведены т.н. обмены населением, главным критерием которых была религиозная принадлежность. Христиане выселялись из Малой Азии на Балканы, а мусульмане — из балканских христианских государств в Малую Азию. В Турцию были вынуждены переселиться не только очень многочисленные балканские турки, но и исповедовавшие ислам группы славянского и греческого населения. Наиболее масштабным был Греко-турецкий обмен населением 1921 года, в результате которого в Турцию переселились греки-мусульмане с Кипра, Крита, Эпира, Македонии и других островов и регионов. Аналогичным образом происходило и переселение турок и исламизированных болгар — помаков из Болгарии в Турцию. Общины греческих и болгарских мусульман в Турции ассимилировались довольно быстро, чему способствовала большая культурная близость между помаками, греками-мусульманами и турками, наличие многовековой общей истории и культурных связей.

Практически одновременно с обменами населением в Турцию стали прибывать и многочисленные группы новой волны мухаджиров — на этот раз с территории бывшей Российской империи. Установление советской власти было очень неоднозначно воспринято мусульманским населением Кавказа, Крыма и Средней Азии. В Турцию предпочли переселиться многие крымские татары, представители кавказских народов, народов Средней Азии. Появились и иммигранты из Китая — этнические уйгуры, казахи, киргизы. Эти группы также частью влились в состав турецкой нации, частью — сохранили собственную этническую идентичность, которая, однако, все больше «размывается» в условиях проживания в среде этнических турок.

Современное турецкое законодательство считает турками всех, кто рожден от отца — турка или матери — турчанки, распространяя понятие «турок», таким образом, и на потомство от смешанных браков.

Османы (турки-османы) — завоеватели и строители

Османы были не только завоевателями, но и народом, оказавшим огромное влияние на культуру современной Турции. Созданная ими империя существовала несколько веков и стала известна в мире благодаря своему могуществу и богатству.

История

До османов значительной территорией в Азии владели сельджуки. В конце 10 века нашей эры именно они стали процветающим народом, однако с течением времени произошел раскол на несколько государств. Предпосылки рождения Османской империи следует искать в 13 веке, когда туркменские племена были вынуждены отправиться на запад и остановиться в Малой Азии. Здесь они встречаются с Алаэддином — румским султаном, который враждовал с Византийской империей. Оказав значительную поддержку, туркмены получили земли для владения.

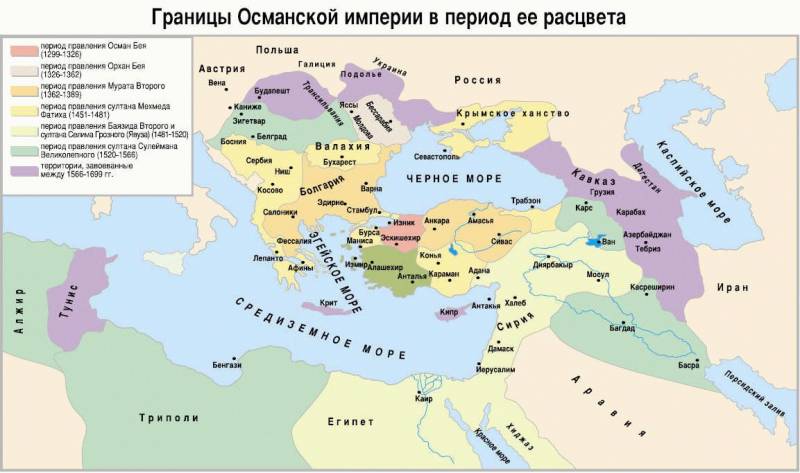

Предводителем туркменов был Эртогрул, сын которого и стал великим султаном Османом I. Осман боролся с Византией, а к началу 14 века стал султаном и отказался подчиняться румским правителям. С течением времени влияние османов только возрастало. К концу 15 века в их власти оказался весь Малоазиатский полуостров. Их влияние было настолько велико, что многие турки сами объявляли себя османами и признавали власть султана. В результате в 17 веке османы захватили огромные области, в которые входили территории современных стран Европы, Египта, Туниса, Аравийского полуострова и других.

Культура

Османы активно развивали литературу, архитектуру, науку и технику. Невероятного уровня у них достигло прикладное искусство, главным образом сосредоточенное на производстве ковров. Развитие получила и каллиграфия, книжное искусство (османская миниатюра). Интересной особенностью последней был отказ художников от добавления подписи. Другой особенностью миниатюры стало изображение нескольких периодов времени в рамках одной картины. Центральной темой для османских миниатюристов стала демонстрация безграничной силы и благодетели Аллаха. Ближе всего к османской миниатюре находится абстракционизм.

Среди творческих деятелей османов было много поэтов. Прозаики стали появляться только в начале 19 века. Активное развитие получила строфа газель, вместе с ней развивался диван, представляющий собой лирические стихотворения группы поэтов, которые объединяли по конкретному признаку.

Особое место в османской культуре занимают архитектурные достижения народа. Величайшими шедеврами строительства стали мечеть Улу-Джами, мечеть Баезида II, мечеть Махмуд-паши и дворец Топкапы. Немало вдохновения архитекторы почерпнули у европейцев, что наглядно отражают купола мечетей, созданные Мимаром Синаном. В позднем периоде империи стал проявляться патриотизм, подчеркивание многонациональности. Ярким примером архитектуры поздней Османской империи является здание Стамбульской почтовой службы.

Традиции

У османов сложился целый ряд традиций, многие из которых не были переняты современными потомками. Однако именно эти традиции в серьезной мере влияли на жизнь всего народа. Были среди обычаев и довольно варварские.

- При Мехмеде Завоевателе распространение получение братоубийство. Он был первым султаном, который повелел казнить всех родственников, принадлежавших к мужскому роду. Расправу учинили даже над самым младшим братом, едва появившимся на свет. Мехмед повелел расправляться со своими родственниками и другим сыновьям, чтобы у того, кто станет султаном, не было потенциальных врагов.

- Братоубийство не считалось правильным, однако оно подчеркивало проблему борьбы за престол. Решение нашлось в создании нового обычая, следуя которому, султаны должны были ограничивать свободу родственников мужского пола. Их держали в специальных комнатах под охраной, которые становились для членов королевской семьи золотыми клетками. Они могли получать наложниц в пользование, пить, есть сколько душе угодно, но фактически свободы не имели.

- Еще одним примечательным обычаем стала немногословность правящего султана. Этикет не позволял ему говорить много, поэтому была создана система жестов, с помощью которых султан отдавал приказы.

- Палачами выступали садовники, причем у османов казнь в виде отрубания головы для представителей царской семьи отсутствовала. Казнили иначе, используя веревку. Такой метод использовали не только в отношении неугодных наследников престола, но и чиновников.

- Ближе к 19 веку сложился обычай вручения шербета, который позволял одариваемому понять, ждет ли его смерть. Красный означал казнь, а белый — помилование.

Даже в случае, если визирю грозила смерть, он мог попробовать убежать от садовника, скрываясь в лабиринтах дворцовых садов. Если он убегал, его лишали титула, но оставляли в живых. Далеко не всем визирям удавалось сбежать, ведь садовник был моложе, сильнее и крепче. Известен случай, когда один из садовников за свою службу сумел занять место губернатора провинции. В связи с частыми казнями визирей последние даже стали носить при себе завещание, ведь они прекрасно знали, что в случае возникновения больших проблем в империи, первыми обвинят их.

Роксолана

Роксолана

При османах широкое распространение получили гаремы, в которых могло насчитываться несколько сотен женщин. Большинство было рабынями, других же покупали на своего рода аукционах. Удивительно, но некоторым из этих женщин посчастливилось стать значимыми особами при дворе. Одной из таких стала Роксолана — девушка, родившаяся на Украине. Ее полюбил султан Сулейман, что позволило ей достигнуть процветания.

Подготовка янычаров тоже стала своеобразным обычаем. Янычарами становились мальчики, которых забирали из семей. Выбирали наиболее сильных, после чего отправляли в специальные лагеря, где они проходили усиленные тренировки. Если мальчик демонстрировал недюжинные умственные способности, его направляли во дворец на службу. Впоследствии он мог стать визирем и занять важную государственную должность. Остальные по достижении 20 лет отправлялись в войско янычаров, где они обучались военному делу и становились членами элитных войск.

Внешность

Одежда

В изготовлении костюма османы многое переняли у завоеванных народов, в том числе персов. Основными тканями для пошива служили сукно, лен, атлас, батист, сафьян и мех. Воинам надлежало носить одежду белого и зеленого цветов, султаны наряжались исключительно в белые наряды, а представители духовенства носили одежды зеленого цвета.

В мужской моде простых османов роскоши не было. Верхней одеждой служил кафтан или куртка, под ней мужчина носил рубашку, на ноги надевал штаны из шелка или тонкого полотна. Такой вариант одежды был характерен не только для простых, но и для большинства мужчин Османской империи в целом. Штаны могли быть длинными и широкими, хотя с течением времени появились и более короткие. В первую очередь их предпочитали янычары. Носили такие штаны вместе с чулками и длинной рубашкой с широкими рукавами.

Кафтаны были преимущественно одноцветными, застегивали их на пуговицы. У янычаров кафтаны зачастую не имели рукавов или были короткими — до локтей. Кафтаны постепенно уступали место камзолам, которые шили из сукна.

Основным цветом мог быть синий или красный. Как и кафтаны, камзолы украшали вышивками и пуговицами. Его подпоясывали кушаком с красивой бахромой. Разумеется, военным было положено использовать ремень или пояс из кожи.

Некоторые османы могли позволить себе верхнюю одежду фередже. Это своеобразная одежда, которую изготавливали из шерсти, отделывали дорогим сукном и мехом. Отличительной чертой фередже стал роскошный воротник. Спереди одеяние украшали пуговицы. С помощью фередже обладатель демонстрировал свой статус, который подчеркивали определенные цвета. Остальные же для холодного времени года использовали плащи, которые шили из верблюжьей шерсти. Обувью могли служить ботинки с заостренными носами или сапоги на каблуке.

Во многом женский костюм копировал мужской. Главным его отличием было использование полукафтана, отличавшегося от полноценного кафтана более короткой длиной. Поверх женщина могла надеть дополнительный кафтан с глубоким вырезом в районе ворота. Второй кафтан был более длинным и имел разрез в районе колен. Его завязывали с помощью пояса или кушака. У богатых женщин кушак и пояс украшались драгоценными металлами.

В моде у османок были плащи. Шли их из шелка черного цвета. Воротники же были зеленые, причем такой предмет гардероба обычно носили только представительницы знати, а вот шерстяные плащи были доступны всем. Женщины не могли открывать лицо и ноги, поэтому носили длинные штаны и покрывала марамы. Марамы завязывали под подбородком и закрывали лицо так, чтобы видны оставались лишь глаза. Покрывать приходилось и голову. Из обуви были распространены сафьяновые башмачки, обычно красного цвета.

Многообразие османской кухни удивит любого гурмана. На нее повлияли соседние народы, хотя и сами османы сделали собственную кухню самобытной. Изначально этот народ вдохновлялся греками, заимствуя у них многие рецепты. Место приготовления пищи располагали обычно в подвале. При наличии сада печь устраивали прямо там. До сих пор в Турции сохранились пекарные лавки, наглядно подтверждающие особенности приготовления пищи у османов.

Простой народ питался овощами, бараниной, крупами, а на сладкое любил есть мед. Всему миру известны турецкие кебабы, первые из которых начали делать еще до появления Османской империи на свет. К каждому блюду всегда подавали свежеприготовленные лепешки, заменяющие хлеб.

Рацион тех, кто был приближен к султану, отличался роскошью. Для султана же могли достать практически все, чего пожелает его душа.

- омары, рыба-меч, креветки, икра и многие другие деликатесы всегда были доступны правителям Османской империи;

- знать любила баловать себя шербетом, который популярен среди турков и в наши дни;

- в каждом блюде присутствовали специи, их особенно много добавляли в плов; богатые ели плов с шафраном — очень дорогой специей;

- из весьма экзотических блюд можно отметить фаршированную дыню.

Между делом османы могли есть фисташки или другие орехи. Они никогда не гнушались добавлять в пищу масло — их кухня сама по себе не являлась диетической. Современные турки остались верны этой тенденции. Еда, по их мнению, должна быть сытной и вкусной. Поэтому они всегда едят много, особенно на завтрак, который может включать целый набор блюд, как при шведском столе.

Османы заслуживают большого уважения. Их народ смог создать могущественную империю, которая долгое время правила железной рукой. Они создали культуру, которой восхищаются миллионы людей, и повлияли на мир кулинарии. Их самым великим достижением стало развитие военного дела, но не забыли о том, что важно не только завоевывать, но и строить.

Видео

Османы – кто такие и откуда, в чем разница между ними и турками кратко по истории

Османы — династия турецких султанов, которая правила в период с 1299 по 1922 год на территории современной Турции, а также управляла захваченными ими землями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Кратко, кто такие османы и какова их роль в истории, изучают в 6-7 классе.

Происхождение династии

Турецкие племена пришли из Средней Азии на территории полуострова Малая Азия (современная Турция) во второй половине XI века в период войны с Византийской империей.

Сельджукское государство в XII–XIII веках пережило период феодальной раздробленности. Из него выделилось несколько бейликов — княжеств, управляемых беями. В XIII веке Эртогрул-бей со своим племенем кайа перекочевал из туркменских степей на территорию Малой Азии, где стал союзником Конийского султаната в борьбе с Византией. Сельджукский султан Алаэддин Кей-Кубад в обмен на помощь передал Эртогрулу во владение территорию между современными Анкарой и Бурсой.

В 1299 году престол наследовал Осман I, который присоединил к отцовским владениям земли на границе с Византией по реке Сангарий. Там остались пустые крепости, откуда византийцы ушли после изменения русла реки. В 1302 году Осман I разгромил греков в битве при Вафии, а в 1308 году организовал первый морской поход с целью захвата острова Имралы в Мраморном море. К 1324 году он занял морской порт Муданья и осадил важный торговый город Бурса, куда вскоре перенес столицу из Сегюта его сын и наследник Орхан. Он правил с 1324 по 1362 год и начал экспансию в Европе с захвата полуострова Галлиполи и крепости Цимпы.

После Орхана правили еще три султана, которые усилили османское присутствие на Балканах и в Малой Азии: Мурад I, Баязид I и Мурад II. В 1451 году престол на 30 лет занял султан Мехмет II, который получил прозвище Завоеватель, так как разгромил Византию и захватил Константинополь, куда перенес столицу и переименовал город в Стамбул.

Рис. 2. Османская империя. Карта.

Роль в мировой истории

Расцветом Османской империи следует считать правление султана Селима I и Сулеймана I Великолепного. Первый в 1514–1518 годах разгромил султанат Мамлюков на Ближнем Востоке и в Египте, а также войска персов династии Сефевидов вблизи Тебриза и увеличил территорию Османской империи на 70 %. Сулейман Великолепный правил 46 лет, с 1520 по 1566 год, и в годы его правления османцы захватили Венгрию, взяли под своей контроль Красное море и Алжир, впервые осадили Вену. На востоке граница империи к 1566 году прошла по линии Басра-Тебриз.

В последней трети XVI века появились первые признаки упадка Османской империи, но особенно он стал заметным после поражения под Веной в 1683 году. С конца XVII века туркам-османами пришлось вести войны с Россией на севере и с Австрийской империей Габсбургов на западе. Они ослабили империю, привели к потере Крымского ханства, а также к появлению независимых Сербии и Греции на Балканах в начале XIX века. В 1878 году независимость получила Болгария, а к началу 1913 года турки потеряли контроль над всеми своими европейскими владениями, кроме Фракии вблизи Стамбула.

Османы или оттоманы — это турки, то есть основное население Османской империи до начала реформ Мустафа Кемаля Ататюрка. Таково второе значение этого термина. Османская империя была многонациональным государством. Ее населяли арабы, курды, евреи, греки, ассирийцы, черкесы, южные славяне, венгры, крымские татары и различные европейцы, которые попали в плен или приняли ислам.

Рис. 3. Султан Осман I Гази 1299.

Что мы узнали?

Османская династия правила с 1299 по 1922 год, и ее история тесно связана с Россией, особенно в XVI–начале XX века. Следует понимать, в чем разница между турками-османами и более ранними сельджуками.

Османская империя: хроника завоеваний

Сербия, Венгрия, Египет, Болгария – все эти страны Османская империя смогла подчинить себе, когда была в зените могущества.

Образование империи

Конийский султанат пал в 14 веке. Его заселяли сельджуки — предки османов. После распада государства территории Анатолии разделили независимые бейи — мусульманские вожди, назвавшие доставшиеся им земли «бейликами».

Одним из многочисленных бейликов управлял Осман I. Земли этого вождя находились на западе Анатолии. Осман I, в 1299 году принявший титул султана, со временем расширял территории своего «княжества». Благодаря установленной в бейлике религиозной терпимости, выражавшейся в предоставлении свободы вероисповедания и независимости конфессиональных меньшинств от центральной власти, новые земли не боялись входить в состав османского бейлика. Медленно, но уверенно османцы подходили к границам Византийской империи.

Уже после того как Осман I ушёл из жизни, бейлик, превратившийся в Османскую империю, начал распространять своё влияние на Балканском полуострове и над Восточным Средиземноморьем. В 1324 году султан Орхан, сын Османа I, сделал захваченную Бурсу новой столицей государства. К середине 14 столетия турки уже контролировали многие европейские территории. Европейские христиане не смогли вовремя объединиться, чтобы выбить мусульман со своих территорий. А османцы, напротив, пользовались междоусобицами авторитетной Византийской империи, чтобы расширить сферы влияния и территории. К примеру, турки захватили подавляющую часть земель Фракии.

Битва на Косовом поле

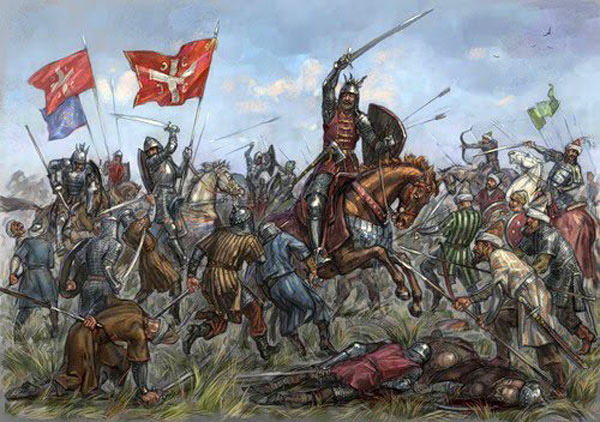

Круг вассалов, подчинённых османам, расширился, когда после битвы на Марице в 1371 году турки захватили ряд городов на Эгейском побережье. В то время верхушка Османской империи уже продумала план по дальнейшему расширению влияния в Европе. Мусульмане часто встревали в христианские междоусобные конфликты, тем самым ослабляя Европу. Со временем войска Османской империи занимали города своих «союзников», страдавших в течение конфликтов. Так османы подчиняли себе новые и новые территории.

В 1381 году турки пришли на сербские земли, которыми правил тогда Лазарь Хребелянович. Османы победили в битве на Дубравнице. Но это было только началом мусульманского вторжения. Летом 1386 года войско османов под предводительством Мурада дошло до Плочника, а ещё через два года турки попытались вторгнуться в Билечи, но их остановили.

Однако кольцо вокруг сербского княжества продолжало сжиматься. Ситуация усугубилась, когда османы приобрели союзника в виде венгерских земель — как обычно, мусульмане воспользовались междоусобными войнами и заключили дипломатические договоры с одной из враждующих сторон. Летом 1389 года султан Мурад объявил о масштабном походе на Сербию. Помимо мусульман, в армейские части Османской империи вошли воины из вассальных государств и наёмники. Благодаря македонским вассалам Мурад вышел на Косово поле. 15 июня 1389 года на этом месте состоялась масштабная битва. Сербы, получившие от боснийцев подкрепление, двинули войска к полю в ответ на агрессию османов.

Численность турецких войск, по некоторым данным, составляла от 27 тыс. до 40 тыс. человек. Армия Лазаря насчитывала от 12 тыс. до 33 тыс. воинов. Битва началась с обстрела турецкими лучниками сербских позиций и атаки тяжёлой конницы славян, клином врезавшейся в турецкие позиции. Сербским воинам удалось добиться определённого успеха и в центре, несколько оттеснив турок. Однако на правом фланге Баязид I перешёл в контратаку, оттеснив сербов и ударив по их пехоте. Постепенно оборона сербской пехоты была прорвана, и она начала отступать. Вук Бранкович, стремясь спасти остатки войск, покинул поле битвы. Вслед за ним с поля боя ушли и остатки отрядов Влатко Вуковича и князя Лазаря. Сам Лазарь попал в плен в ходе боя и был казнён в тот же день. Сербская православная церковь причислила последнего правителя независимого княжества к лику святых.

Султана убили в самом начале сражения. Турецкое войско возглавил его сын Баязид I.

Одержав победу, войско Османской империи оставило Косово поле и двинулось на восток, так как новый султан Баязид стремился укрепить своё влияние. Вук Бранкович, ставший новым правителем Сербии, не сразу покорился туркам. На православной земле Вука погибло почти всё дворянство. Население и элиты Сербии понимали, что долго против монолитной Османской империи они не продержатся.

Болгария — новая цель османов

После битвы на Косовом поле Османская империя распространила влияние ещё на несколько бейликов. В 1390-е султан Баязид I продолжил завоёвывать Балканский полуостров. Турки совершали набеги на юг Венгрии, а позже они решили захватить Болгарию. Уже в 1393 году Баязид подчинил столицу Болгарии — город Тырново. А страна славян стала провинцией Османской империи.

После этих событий папа Бонифаций IX объявил о начале нового крестового похода против мусульман. Осенью 1396 года возле Никополя столкнулись армии Османской империи и крестоносцев, в войска которых входили французы, англичане, хорваты, поляки, венгры и представители других народов. Сначала христиане смогли обратить турецкую пехоту в бегство, но позже рыцари были разгромлены сипахами — конницей османского султана. Французов разгромили в самом начале контратаки османов, а позже турки расправились и с союзниками. Так Османская империя закрепила свои позиции на Балканском полуострове.

Битва при Варне

Во время правления султана Мурада II обострились отношения с Венецией, которой Византия передала Фессалоники. Предвидя возможность антиосманского союза, в 1425 году Мурад атаковал Сербию, а в 1426 — Валахию, поставив крест на любых надеждах Венеции на помощь от этих государств. После смерти османского вассала, сербского правителя Стефана Лазаревича, венгры захватили Белград, а османы — Голубеч, в результате чего венгерские и османские границы сблизились. Взяв в 1430 году Фессалоники, Мурад заключил соглашение с Венецией. В 1431 году Мурад выдвинулся с войсками, чтобы противостоять претензиям Венгрии в Албании.

В 1440-е годы король Польши и Венгрии Владислав попробовал ослабить влияние османов на Балканах. Монарх желал вернуть Сербию своему вассалу Георгию Бранковичу. Собрался очередной крестовый поход: поляки, сербы, венгры и часть албанцев решили воевать с мусульманами. Рыцари вынудили Османскую империю подписать мирный договор, согласно которому турки давали свободу сербским землям. Однако летом 1444 года Владислав нарушил перемирие. Правда, сербы отказались поддерживать польско-венгерского короля.

10 ноября под Варной произошло крупное сражение. Османское войско, превышавшее по численности армию крестоносцев в три раза, уничтожило практически всех рыцарей в том бою. Тогда же был убит король Владислав. Остатки крестоносцев бежали. Ослабление христиан на Балканском полуострове позволило Османской империи взять в 1453 году Константинополь и вернуть контроль над Сербией к 1459 году.

Чалдыранская битва

После того, как персидский шах Исмаил I в начале 16 века захватил Курдистан, Армению и Ирак, которые ранее входили в состав тюркского государства Ак-Коюнлу, турецкий султан Селим I нанёс ответный удар, истребив в 1513 году в Малой Азии 40 тыс. шиитов и выступив в поход против Ирана.

23 августа 1514 года состоялась Чалдыранская битва. Утром конница турок уверенно атаковала. Исмаил ответил на это контратакой тяжёлой кавалерии. В том бою персидский шах лично бился с османами. Кавалерия персов разбила пехоту турок. Однако, продвинувшись вперёд, персы были вынуждены бежать — их встретила мощная турецкая артиллерия. Она расстреляла тяжёлую кавалерию Исмаила I. Также турки ответили на наступление врагов набегом янычар. Это решило исход сражения.

Турки отказались от заключения мира, предложенного Исмаилом, заняли столицу Сефевидов Тебриз, в которой они однако не смогли удержаться, и присоединили к своим владениям Западную Армению, Курдистан и северную часть Ирака.

В дальнейшие десятилетия 16 века турки не раз атаковали земли, подчинённые персам. К концу столетия Турция уже получала подавляющую часть Азербайджана, Восточную Армению, Восточную Грузию, значительные части Луристана и Курдистана.

Венгрия — старый соперник османов

В 1520-е годы султан Сулейман Великолепный продолжил дело своих предков, захватив сербские земли. После удачных военных операций, направленных против славян, последовало вторжение в Венгрию и Австрию.

Летом 1526 года армия Османской империи подошла к границам Венгрии. Турки успешно штурмовали одну крепость венгров за другой.

29 августа началась битва возле города Мохач. Король Лайош II имел под своим командованием 25 тыс. человек и 80 пушек. Основу войска составляли наёмники из Чехии, Хорватии, а также Священной Римской империи, Австрии, Италии, Польши и немецких княжеств. Султан Сулейман I располагал силами не менее 50 тыс. человек и 160 пушками.

В начале сражения конница рыцарей уверенно теснила кавалерию мусульман, вынужденную отступать. Но рыцари допустили ошибку предыдущих врагов османов — они начали преследовать отступавших турок, не заметив, как подходят к артиллерии Османской империи. Воспользовавшись мощной техникой и численным перевесом, турки оттеснили рыцарей к Дунаю, разгромив большую часть войск христиан.

Победа при Мохаче открыла султану Сулейману I путь к венгерской столице Буде. Через две недели после битвы город капитулировал перед турецкой армией. На месте покорённых османами венгерских земель образовалась новая область — Османская Венгрия, существовавшая в 1526—1699 гг.

Африканские завоевания

Турецкий султан Селим I в 1517 году начал завоевание Египта, находившегося тогда под господством мамлюков — султанской гвардии из пленных или купленных рабов, ставшей со временем самостоятельной силой.

Султанское войско построило на границах Египта военный лагерь. В январе 1517 года турки вступили на земли Каира, не встретив никакого сопротивления. Османы грабили столицу одного из древнейших государств. Мамлюки же в это время были в Верхнем Египте. Они были вынуждены отступить туда, но и там мамлюки не нашли покоя — их окончательно разбили турки.

Местное население Египта оказалось под гнётом турецкой знати. Также египтяне потеряли какую-либо самостоятельную власть, отдав рычаги в руки паши, подчинённого султану Османской империи.

Турки — как кочевые племена построили могущественную державу?

Турция — одно из самых древних государств, а её история связана с другими цивилизациями, что оказали влияние на формирование народа этой страны — турок. Прошлое турецкой нации наполнено яркими событиями и множеством загадок, над которыми историки бьются по сей день. Сегодня нам кажется, что в Турции всегда жили тюркские племена, однако это не так.

Некогда эти земли принадлежали армянам, грекам, евреям и ассирийцам. Турки в этих местах появились гораздо позднее, а сам народ проходил долгий и сложный процесс становления. Но когда же появились турки? И как удалось им покорить территории, что сегодня стали их государством?

Появление тюркских племён в Малой Азии

Территория Малой Азии ещё задолго до появления тюркских племён представляла собой земли, наполненные самыми разнообразными народностями. Пёстрый этнический состав в дальнейшем сказался и на культуре Турции, что складывалась под влиянием различных цивилизаций. За тысячу лет до наступления нашей эры господствовать в регионе стали греки. В период греческой колонизации происходит эллинизация местных племён, проживавших в Малой Азии.

В XI веке начинается время тюркских завоеваний. Эти племена приходят с северо-западного направления, а их основными конкурентами в освоении новых земель становятся печенеги. Одними из первых в Турцию приходят огузо-туркменские племена,а главнейшую роль в формировании будущего турецкого этноса сыграла народность кынык.

Род Сельджуков стал правителями на покорённых землях. В 1071 году завоевателям удаётся нанести удар по Византии, после чего Сельджуки получают господство на всей территории современной Турции. Тюркские общины огузов начинают активно расселяться по новым направлениям, двигаться севернее от прежних территорий.

Поскольку большинство их представителей занималось скотоводством, кочевникам приходилось постоянно искать пастбища для своих животных, меняя места поселения. Впрочем, племена постепенно распадались, часть их оседала.

Исследователь М.Х.Йынанч в своих работах отмечает, что археологические открытия показали: турки-огузы не продвигались в горы, а, в первую очередь, продвигались по равнинам. Именно это и позволило им быстро и в сравнительно небольшие сроки занять всё Анатолийское плоскогорье. Позднее турки уже выходят к берегам Чёрного моря, постепенно смешиваясь с местными племенами.

Карта Сельджукского султаната

Карта Сельджукского султаната

Эпоха завоеваний

Началом тюркизации коренного населения Малой Азии историки считают время XI-XII веков. С чем же оно было связано? На мой взгляд, причина крылась в смене образа жизни. Кочевники огузы вынуждены были оседать на равнинах, создавая небольшие поселения или становясь частью местных общин.

Поскольку многие коренные племена на тот момент уже исповедовали ислам, происходит заметное влияние на тюркскую культуру. Она в тот период была ещё на стадии своего формирования, а потому принимает влияние прочих народностей. Именно потому сегодня Турция напоминает некую смесь восточных и европейских культур.

Бейлики Малой Азии в XIV веке / ru.wikipedia.org

Бейлики Малой Азии в XIV веке / ru.wikipedia.org

Уже в XIV столетии в Анатолии появляется несколько десятков бейликов — турецких государственных образований. У них официальным языком был турецкий (в отличие от сельджукских городов, где использовали персидский). Поразительно, но турки не просто сумели покорить новые земли — они сделали их своими.

Прежние поселенцы, большинство которых составляли греки и армяне, были вытеснены из Анатолии. Однако процесс становления турецкого народа был долгим и сложным. Как утверждал известный русский тюрколог Н.А.Баскаков, о турках как отдельной народности, можно говорить лишь со второй половины XIII века.

Основной версией принято считать происхождение турок от двух ветвей — кочевых тюркских племён и местного населения Малой Азии. Если же заглянуть в “Энциклопедию Брокгауза и Ефрона”, то можно отметить факт сложного этнического становления турок. Он указывает следующее:

“В Европе нынешние турки являются по большей части потомками греческих, болгарских, сербских и албанских ренегатов или произошли от браков турок с женщинами из этих племён или с уроженками Кавказа”.

Османская империя и становление турок

Одним и самых ярких периодов турецкой истории стала Османская эпоха. В 1299 году на окраине Сельджукского каганата один из уделов получает молодой бей Осман. Именно этому человеку суждено было сыграть значительную роль в объединении турецких племён.

Осман I приложил максимум усилий, чтобы построить по-настоящему самостоятельное государство. Я хочу отметить, что воплотить задуманное ему удалось более чем удачно. Политика укрепления собственных земель и постепенное продвижение вперёд превращают Османа в могущественного правителя.

Лорд Кинросс в своей книге “Расцвет и упадок Османской империи” так писал о нём:

“Историческая роль Османа заключалась в деятельности племенного вождя, сплотившего вокруг себя народ”.

И это было лишь первым шагом, который последующие поколения старались успешно продолжать.

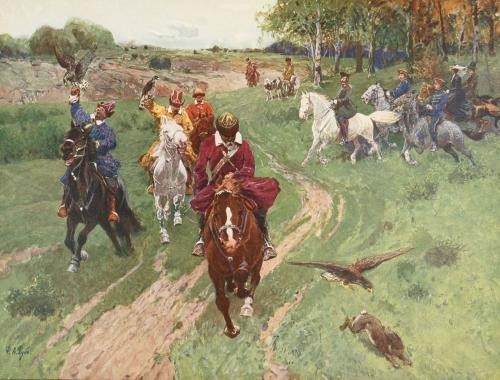

Турецкие башибузуки

Турецкие башибузуки

Как и любая сильная держава, Османская империя должна была постоянно быть готовой к противостоянию с не менее влиятельными соседями и соперниками за господство на определённых землях. Основными противниками турок стали русские, что долгое время вели борьбу за Крымский полуостров. Противостояние завершилось в 1783 году победой России.

Череда поражений в войнах (особенно Первой мировой войне) стала роковой для турецкого народа. Страны-победительницы начинают раздел регионов Турции. Французы, греки, итальянцы получили земли, ранее входившие в состав поверженной Османской империи. И если прежде туркам принадлежали огромные территории, то теперь им оставили лишь небольшой клочок земли — от Анкары до Чёрного моря.

Мехмед VI — 36-й и последний султан Османской империи, 115 халиф ислама

Мехмед VI — 36-й и последний султан Османской империи, 115 халиф ислама

Однако непростая и тяжёлая освободительная борьба, которую возглавил Мустафа Кемаль, стала возрождением независимости Турции. Как считают историки, национально-освободительная борьба турок, развернувшаяся в 1918-1923 годах, стала завершающим этапом становления народа. Сегодня же население Турции является сплочённым этносом, что сумел пройти через сложности и беды.