Краткая биография добычин

Краткая биография добычин

Добычин Леонид Иванович [5(17).6.1894, Люцин Витебской губ., ныне Лудза, Латвия — после 28.3.1936, Ленинград (?)] — прозаик.

Отец — врач, мать — акушерка. Добычин учился в реальном училище Двинска (Даугавпилс), куда Добычины переехали в 1896, в 1911 поступил на экономическое отделение Петербургского политехнического института, но не окончил его, часто отлучаясь в Двинск.

В 1915-16 участвует в статистико-экономическом обследовании Областного Войска Донского, затем в обследовании устья реки Сыр-Дарья.

В 1916-17 Добычин заведует Статистическим бюро по делам бумажной промышленности в Петрограде.

21 июня 1917 подает прошение об отчислении из политехнического института. Сведений об ориентации Добычин во время революции нет.

Весной 1918 Добычин приезжает в Брянск, куда переселилась его семья. Летом он работает учителем на «курсах для переэкзаменовочников», затем служит в Губстатбюро и других учреждениях Брянска «статистиком-экономистом».

Первые попытки профессиональной литературной деятельности Добычин относятся к началу 1924, когда он посылает в Ленинград М.А.Кузмину рукописный сборник из 5 рассказов «Вечера и старухи». Помимо отвращения к идеологизированной эстетике, Добычина сближают с Кузминым и некоторые черты характера: он, например, не имел детей, никогда не был женат, а судя по его прозе и письмам, к женским нарядам испытывал любопытство более устойчивое, чем к самим дамам. В этом пункте он напоминает не одного Кузмина, но и Гоголя, влияние которого на его прозу общепризнанно.

12 авг. 1924 Добычин отправляет в ленинградский ж. «Русский современник» два рассказа — «Встречи с Лиз» и «Козлова»; первый из них сразу же печатается К.И.Чуковским (1924. №4).

С 1925 начинаются регулярные поездки Добычин из Брянска в Ленинград. Однако любые коллективистские формы человеческого общежития оказались ему противопоказанными, доминантой его судьбы всегда оставалось одиночество. Поразительно, какую картину рисует ему воображение, когда речь заходит об обложке его собственной книги: «Жалкая гостиная (без людей)» (Письмо И.И.Слонимской от 4 июня 1930).

Вполне корректно бытующее сравнение Добычина с Дж.Джойсом. У обоих писателей их вне-конфессиональная редуцированная религиозность — знак сыновней оставленности, покинутости. В их «одиссеях» ближайший автору герой — обездоленный сын, Телемак,— в омерзительном мире «взрослых женихов», чей удел нравственный паралич. А в общении с паралитиками уже безразлично — добрые они или злые. Едва ли не в этом омерзении кроется разгадка добычинских и джойсов-ских сюжетов, индифферентных по отношению к номинации «доброго» и «злого». Во всяком случае — сюжетов главной книги Добычин «Город Эн» (1935) и ближайших к ней по образному строю «Дублинцев». В такой ситуации художник выбирает нейтральную позицию «хроникера». «Особенностью хроники (летописи),— говорит по поводу «Города Эн» Ю.К.Щеглов,— является то, что события в ней не обязаны складываться в какие-нибудь известные конфигурации, иметь развитие, кульминацию, развязку и т.п. (Щеглов Ю. — С.27). При этом «летописность» Добычина не есть плод каких-либо стремлений к архаизации стиля. Она удобна как раз для решения современных художественных задач, и прежде всего — для замены традиционного в беллетристике фабульного построения сюжета монтажом, на что обращают внимание большинство исследователей стилистики Добычина. Восходящую к «монтажным» открытиям Флобера в «Госпоже Бовари» «летописность» Добычин особенно утвердило знакомство с кинематографом. Смысловой единицей прозы Добычина стал «абзац-кадр», «. редкие комментарии, реплики и лозунги сомнительного типа. совершенно очевидно по функции своей напоминают титры» (Фёдоров Ф.П. // Вторые Добычинские чтения. С.53, 57).

Психологически метод Добычин обоснован установкой на «инфантилизм», противопоставленный в своей дискретности моноритму «взрослого» сознания. Добычин предпочитает все, что не успело окостенеть. Отсюда тяга прозаика к водной стихии как источнику жизни (В.В.Ерофеев). Этот ведущий образ у Добычин амбивалентен, связан с мотивом исчезновения, растворения, небытия. Писатель понимает смерть как развоплощение жизни, а не как окоченение, обызвествление. Зыбкий «портрет художника в юности» для Добычин, как и для Джойса, загадочнее и пленительнее любых канонизированных типов. Когда в Добычине настойчиво ищут обличителя, продолжателя Н.Щедрина или завершителя сологубовского «Мелкого беса», то нужно, по крайней мере, учитывать, что это какой-то необычайно грустный «Щедрин» и едва ли не простодушный «Сологуб».

В прозе Добычина верх берет печаль, а не сатира. Из чего не следует, что к «страшному миру» он был слеп или глух. С первых же литературных шагов он все прекрасно понимал — и про «Начальников», и про «Цензуру» (подобные «опасные» слова Добычин с саркастической почтительностью неизменно пишет с заглавных букв). Но «обличительство» его состояло в том, что он как бы не замечал предмет обличения, лишал его чести быть персонифицированным, описывал как мертвую природу. Буквально писал «натюрморты» на поле брани и воплей: «Сегодня день скорби, и базар утыкан флагами, как карта театра войны, какими обладали иные семейства». Это написано 21 янв. 1926, т.е. во вторую годовщину со дня смерти В.И.Ленина. Точно так же он «не заметил» в своей прозе никаких Больших Людей, никаких Больших Идей. «Не заметил» и саму советскую власть. В добычинском отстранении от господствующих фантомов вся философская соль его работы: поставить в центр художественных интересов такого человека, который в данную эпоху глядит особенно малым и ничтожным существом. Здесь сказывается прямая честь писателя: оставить в стороне персонажей, на которых время смотрит снизу вверх.

К осени 1925 относится первая неудачная попытка Добычина переселиться в Ленинград. В это время он знакомится с семейством Чуковских и через него с несколькими писателями. Круг литературного общения Добычина в дальнейшем не расширяется. В него входят Чуковские, Слонимские, Г.С.Гор, В.А.Каверин, Н.Л.Степанов, Л.Н.Рахманов, Е.М.Тагер, Ю.Н.Тынянов, Е.Л.Шварц, М.М.Шкапская, В.И.Эрлих.

В 1927 в ленинградском издательстве «Мысль» выходит его первый сборник «Встречи с Лиз». Следующий сборник рассказов «Портрет» появляется в конце 1930 (в выходных данных — 1931). В 1933 прозаиком подготовлен, но не издан сборник «Матерьял», в котором также предполагалось использовать уже печатавшиеся тексты. При скрупулезной тщательности литературной отделки Добычина оставляет свои произведения «открытыми». В т.ч. и создававшийся несколько лет роман из провинциальной жизни «Город Эн» (к 1934 Добычин написал 34 главы, как бы обещая на каждый следующий год еще по эпизоду).

Установка Добычина такова: книгу всякий раз можно монтировать заново — главное в ней добротность, качественность материала. Важна исходная чистота, открытые самим автором «первоэлементы» искусства, его «монады». Добычин установил, что жизнь, увиденная на расстоянии вытянутой руки, и есть та самая субстанция, которую следует в первую очередь соотносить с мировой гармонией и мировыми катаклизмами.

Не любивший «претензий на обобщения», Добычин как художник искал индивидуальное и неповторимое, отказываясь от «общего плана» истории и жизни. Вряд ли его стоит характеризовать «страстным, язвительным, острым обличителем мещанства», как видит дело безусловно признававший его талант В.А.Каверин. Не мещанство обличал Добычин, а печалился о человеке как таковом. О том, что растерян и наг стоит он перед лицом истории.

До 1934 Добычин жил «несостоявшимся событием» переезда в Ленинград. Один из его исследователей полагает даже, что и вся его проза — «Рассказ о несостоявшемся событии» и в этом пункте очень близка к Чехову (Неминущий А.В. // Первые Добычинские чтения. С.50-51). Близость эта несомненна, и добычинский город Эн — не только реми-иисценция из «Мертвых душ», но и из чеховской «Степи», начинающейся с отъезда мальчика из уездного города N. Приехавший из подобного же уезда в Ленинград, Добычин надеялся избавиться от тоски. «А мне очень скучно ни с кем не разговаривать»,— писал он М.Л.Слонимскому.

В 1934 Добычин получил от СП комнату в коммунальной квартире (Мойка, 62). Ее обстановка — зловеще реализованная метафора сочиненного автором для самого себя упоминавшегося эскиза обложки. Бывавший у Добычин в последний год его жизни А.Л.Григорьев вспоминает: «Комната у него была совершенно пустая. Я сидел на ящике. Происходил как бы литературный вечер. Пришло человек десять» (Звезда. 1993. №10. С.147). Вероятнее всего, находился среди присутствовавших и добычинский сосед по квартире А.П.Дроздов, «Шурка», последняя и напрасная надежда писателя. Ему посвящен «Город Эн», его имя Добычин поставил рядом со своим перед рассказом «Дикие», и о его детстве написана последняя вещь писателя — повесть «Шуркина родня». Впервые в добычинской прозе герой — отрок Шурка — «эволюционирует» в ходе повествования — и явно не в лучшую сторону. Описанная в «Шуркиной родне» глухая провинциальная жизнь бурных военных и революционных лет к добрым делам не склоняет никого из персонажей. Заканчивается эта история просто: «Шурка подумал и решил, что нужно снова идти в жулики». Невозможно отделаться от ощущения, что дружба с молодым Дроздовым лишь подчеркивает безрадостное добычинское одиночество.

В литературной атмосфере дышать, впрочем, было не легче. При жизни Добычина пресса отозвалась о нем доброжелательно на трех страничках (Н.Л.Степанов). Другие рецензенты не стесняли себя ни в объеме, ни в выражениях: «Позорная книга» «Об эпигонстве», «Пустословие» и т.п.

Особенно досталось «Городу Эн». А между тем лейтмотив этого романа —человеческая потребность в дружбе и душевном общении. Что все это невозможно в совр. жизни, что полная открытость иллюзорна и ведет к драме — об этом еще только начинает смутно догадываться маленький его герой. Осязаемо воссозданный, разваливающийся, абсурдно дискретный мир романа есть проекция этой впервые нащупываемой становящимся детским сознанием трагедии. Мальчик из «Города Эн» показан в мгновение, когда он судорожно изыскивает последние возможности осуществить бесценное желание прорваться внутренне от одной личности к другой, цепляется то за наполовину воображаемого друга, то за Манилова с Чичиковым: «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и. Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим». Вот ведь в чем согревающий, теплящийся мотив этой частной, маленькой человеческой жизни: нет в ней никаких героев, никаких Больших Людей, так не отбирайте хоть и последних, «черненьких», говоря словами того же Гоголя.

Что же было делать этому писателю, когда даже известные люди, понимавшие в глубине души оригинальность и существенность не ко двору пришедшихся художественных замыслов Добычин, говорили: «Добычину надо бежать от своей страшной удачи» (К.А.Федин).

Не один Федин должен был испугаться, когда Добычина в разгар декларируемых побед Большого Искусства показал, что «уродливое», «одномерное» существование «маленького человека» — по-прежнему «вечная тема» русской прозы.

Добычин, в отличие от многих достойных писателей 1920-30-х, репрессиям не подвергался. Но судьба этого писателя по-настоящему ужасна: его одного из первых уничтожали у всех на виду. Уничтожали собратья по перу. Обстоятельства последних месяцев жизни Добычин очень похожи — по справедливой мысли В.С.Бахтина — на зловещую репетицию драмы, разыгранной в ленинградской литературной жизни через 10 лет в связи с постановлением ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград»».

Вслед за статьей «Правды» от 28 янв. 1936 «Сумбур вместо музыки» на веренице литературных обсуждений и собраний Добычин оказался в Ленинграде главной мишенью — и как «формалист», и как «натуралист». 25 марта Добычин отверг обвинения в Доме писателей одной фразой: для него «неожиданно и прискорбно», что его книга признана «классово враждебной». И сразу же ушел. Собрания, на которых его клеймили, продолжались и дальше: 28 и 31 марта, 3, 5, 13 апр. Добычина на них не было и, судя по всему, быть не могло. Он исчез.

В ночь с 25 на 26 марта с Добычиным разговаривала Марина Чуковская, 26-го днем — В.А.Каверин. Последняя фраза его письма (Николаю Чуковскому): «А меня не ищите — я отправляюсь в далекие края». Тайный осведомитель «Морской» заявил в НКВД, что 28 марта в 11 ч. 30 мин. Добычин покинул свою квартиру, отдав ему ключи и сказав, что больше в нее не вернется.

Начиная с 28 марта Добычин ни живым ни мертвым никто не видел. Его стали искать после встревоженного письма матери из Брянска. Обратились в Дом писателя. По распространенной Начальниками версии, почерпнутой из донесений тайных информаторов, Добычин «уехал в Лугу».

Безнадежность случая Добычин состояла в том, что он погиб, противостоя всей «литературной общественности», а не только Начальникам. «Вопрос «За что вы его убили?» — говорит Каверин,— витал в воздухе Дома писателя. По чести он должен был бы звучать иначе: «За что мы его убили?»».

Использованы материалы кн.: Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Том 1. с. 629-632.

Самый неуловимый русский писатель: зачем читать Леонида Добычина

Одни называют Леонида Добычина сатириком, другие — обличителем советского быта и нравов, третьи — «писателем для писателей». По просьбе Bookmate Journal Константин Сперанский рассказывает о полузабытом гении, его завораживающих текстах и наследниках в современной русской литературе.

О личности Леонида Добычина известно мало: родился в Люцине (ныне — Лудза), после революции переехал в Брянск, где был служащим в бюро статистики. О своей работе он немного упоминал в письме чете Чуковских. Как-то Добычина вызвал к себе Начальник (он всегда писал это слово с большой буквы): «Скажите, — а не вы ли тот Добычин, который книжки пишет?» — «Я». — «Гм! — сказал Начальник. — Это не фунт изюму. » Последние месяцы жизни писатель провел в Ленинграде — а потом исчез.

Эффект ускользания Добычин умело использовал не только в своей прозе: неизвестна точная дата смерти писателя и ее обстоятельства. Доподлинно ясно одно: 25 марта 1936 года в забитом до отказа зале Дома Маяковского проходило собрание ленинградского Союза писателей, делегаты которого один за другим обрушивались на никому не известного автора «Города Эн» со всем чугунным азартом советской критики. Писатель ушел с этого собрания, не вынеся нападок, отослал личные вещи и военный билет маме в Брянск, а на следующий день передал близкому приятелю (к слову, доносившему на Добычина в НКВД) ключи от своего жилья и отправил Корнею Чуковскому прощальное письмо: «А меня не ищите — я отправляюсь в далекие края».

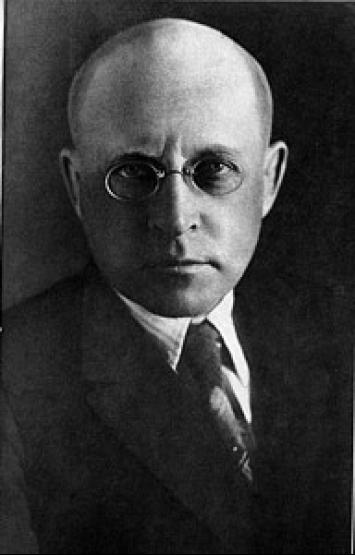

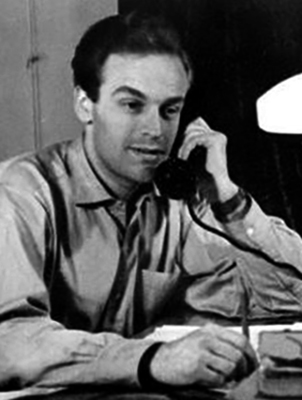

Корней Чуковский — постоянный корреспондент Леонида Добычина. Фото: 24СМИ

Корней Чуковский — постоянный корреспондент Леонида Добычина. Фото: 24СМИ

Литературовед Андрей Арьев отмечает рефреном повторяющуюся в романе «Город Эн» фразу Христа: «Ноли ме тангере» («Не тронь меня»). Она не только связана с хрупкостью и субтильностью героя и не просто отсылает к реплике Башмачкина в «Шинели» «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — эти слова относятся к самому автору. Добычин предпочитал уворачиваться, скрываться; он не любил даже развернутого вида собственного имени. Вот строчки из его письма прозаику Михаилу Слонимскому: «Только „Л. Добычин“, а не „Леонид“, как некоторые мерзавцы неизвестно на каком основании практикуют. Кланяюсь. Ваш Л. Добычин».

Марина Чуковская вспоминала, что Добычин никогда ничего не рассказывал ни о себе, ни о своей семье. По ее словам, он производил впечатление безнадежно одинокого человека:

«Ничего примечательного в его внешности не было. Невысокий, довольно плотный, опрятно одетый, с гладко, до глянца выбритой головой, этот тридцатилетний человек походил на рядового совслужащего той поры и уж никак — на автора острого рассказа. Светлые глаза, прикрытые старомодным пенсне без оправы, глухой голос, смех, похожий не то на клекот, не то на рыдание, — все было обыкновенным. И только горькие, обидчивые складки опущенного рта да манера неожиданно с хрустом трещать пальцами выдавала трагичность его характера».

Доминирующее настроение в рассказах Добычина — лирическая обреченность. Они написаны в Брянске и посвящены налаживающемуся социалистическому быту простых горожан. В них ничего не происходит, но само описание своим ритмом и фокусом создает ощущение мертвенной призрачности происходящего. Особое место в его тихих пейзажах занимает луна.

«Луна белелась расплывчатым пятнышком. В четырехугольные просветы колоколен сквозило небо. Шевелились верхушки деревьев с набухшими почками». («Встречи с Лиз»)

«Ерыгин отворил калитку. Над сараями плыла луна, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской». («Ерыгин»)

«Красная луна, тяжеловесная, без блеска, как мармеладный полумесяц, висела над задворками. На красноватом западе тускнелись пыльного цвета полосы, точно сор, сметенный к порогу и так оставленный. Было тихо-тихо, и хозяйка, сидя на ступеньке, закутавшись в большой платок, не шевелилась, не моргала, наслаждалась неподвижностью и тишиной». («Тимофеев»)

Лучше всего прозу Добычина в своей непосредственной манере охарактеризовал Виктор Ерофеев. По его словам, автор «судит и не судит эту жизнь», видит в ней «норму и ее отсутствие». Говоря менее абстрактно, в своем творчестве автор сумел породнить — через Гоголя — таких лютых антиподов, как Чехов и Достоевский.

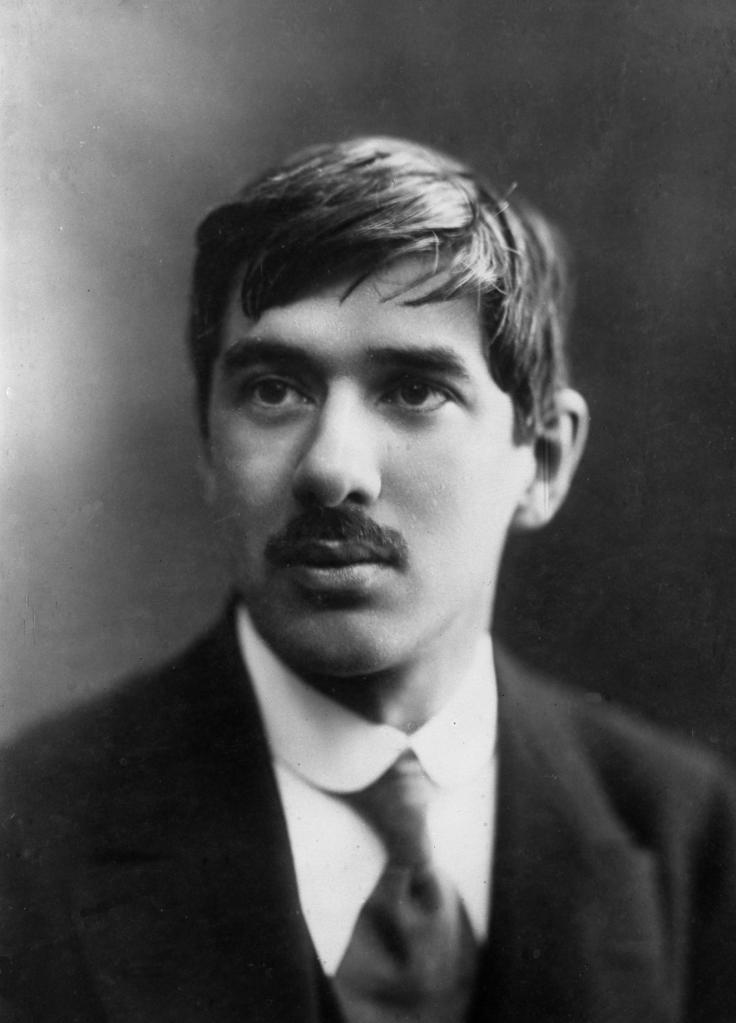

Леонид Добычин в 1920-е годы. Фото: Коммерсант

Леонид Добычин в 1920-е годы. Фото: Коммерсант

В полуавтобиографическом, как принято полагать, романе «Городе Эн», много упоминаний писателей и произведений русской литературы. Гоголь как будто взирает с небес на происходящее: мальчик-герой живет в выдуманном им мире и мечтает уехать в город Эн, чтобы подружиться с сыновьями Манилова Фемистоклюсом и Алкидом. «Мы с тобой как Манилов и Чичиков», — сообщает герой своему другу Сержу. Чудятся ему персонажи «Мертвых душ» и среди обитателей города: так, несколько раз появляется дама-Чичиков.

Интерпретаторы Добычина привыкли видеть в этом отсылку к миру классического романа — якобы жуткому и бесчеловечному. Как будто мальчику в самом деле не могут нравиться Маниловы, а Гоголь не способен пленить своей гротескностью. «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим», — говорит герой.

Зато вот над авторами, которые без обиняков рассуждают о «бездне» и нагнетают жути, Добычин иронизирует:

«Кондратьева, вскочив с качалки, побежала к нам. Мы похвалили садик и взошли с ней на верандочку. Там я увидел книгу с надписями на полях — „Как для кого!“ — было написано химическим карандашом и смочено. — „Ого!“ — „Так говорил, — прочла маман заглавие. — Заратустра“. — Это муж читает и свои заметки делает, — сказала нам Кондратьева».

Снова придя в гости к Кондратьевым, мальчик замечает, что место «Заратустры» занял «Красный смех» Леонида Андреева.

По-своему относится герой Добычина и к Достоевскому: «Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного». «Сочинения Тургенева» вызывают у него скуку, а вот Чехов — неприкрытое восхищение. «Он принес мне в училище „Степь“, и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал», — рассказывает герой.

Современники Добычина пытались понять, в какой писательский ряд можно вписать этого странного автора. Говорили про сатиру, на ум приходило имя Зощенко, которого сам Добычин не очень любил. Как-то Ольга Форш пригласила писателя в гости, пообещала, что Зощенко будет читать свою новую вещь. «А я не пойду… Зачем?» — пересказывал Добычин Чуковской. «Пожал плечами, захрустел пальцами, и углы рта обидчиво опустились. Казалось, вот-вот заплачет», — писала она.

Эмигрантский критик Георгий Адамович поместил рецензии на «Голубую книгу» Зощенко и «Город Эн» в одной статье. Чувствуется, что он был глубоко озадачен произведением Добычина: «„Город Эн“ — книга глубоко издевательская, порой напоминающая Щедрина резкостью и отчетливостью сатиры. Такая бестолковщина, что рядом щедринский мир должен показаться идеалом осмысленности, справедливости и порядка». Критик сравнивал Добычина и с автором «Циников»: «Ни у кого сейчас нет такой остроты и желчности в смехе (за исключением Мариенгофа, давно уже умолкшего)». Кажется, это довольно точно — как и замечание о том, что «Город Эн» «фантастический» и читается «как сказка». «Какая странная, какая беспощадная и оригинальная вещь. Надо запомнить имя Добычина, это, может быть, будет замечательный писатель», — закончил свой текст Адамович. Он был опубликован, когда автор «Города Эн» уже пропал без вести.

Обложка книги Леонида Добычина, в которую вошли «Город Эн» и избранные рассказы. Вышла в 1989 году

Обложка книги Леонида Добычина, в которую вошли «Город Эн» и избранные рассказы. Вышла в 1989 году

Последняя книга Добычина вышла в Советском Союзе еще при жизни писателя. После, не считая эмигрантского издания, его вновь опубликовали только в 1989-м в серии «Забытая книга». Впрочем, экземпляр Добычина был у Сергея Довлатова, который еще до переезда в Америку «благоговейно вручил» его как «сокровище своей скромной библиотеки» поэту Льву Лосеву.

«Читая эту удивительную книгу мало написавшего и рано погибшего автора, я понял одну простую вещь: так называемая „эстетская позиция“ обрекает писателя на значительно более мучительные отношения с жизнью, чем любая иная. Если писатель — художник и только, тогда ни вера, ни знания, ни интеллектуальные способности не приходят ему на помощь. Все, что имеется в его распоряжении, — это жизнь, которой он живет, и слова», — писал Лосев. По его мнению, Довлатов принадлежал к той же породе писателей.

Историк культуры Кирилл Кобрин называет Добычина «одним из виртуальных основателей „ленинградской прозаической школы“» 1960–1980-х годов. Он приводит в пример «совершенно довлатовскую фразу» из рассказа «Сиделка»: «Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком». Впрочем, и Кобрин отмечает, что Добычина невозможно с уверенностью прописать по какому-либо разряду. Говорит, что на него ссылаются и «любители нулевой степени письма», считая автора «а-культурным» вроде Беккета; другие «противопоставляют „настоящего“ Добычина кривляке Набокову».

Если вообразить, что основанная Добычиным школа существует до сих пор, то за последнее время у нее был только один выпускник — писатель Дмитрий Данилов. В романе «Горизонтальное положение» он заменил субъекта описанием действия, а в книге «Описание города» буквально прошелся по следам автора «Города Эн». Герой рассказывает про Брянск, не называя его, и вообще доводит до предела прием исчезания: в «Описании города» нет имен собственных. Кроме, пожалуй, одного — Данилов так часто встречает на своем пути «пустое место», что оно становится топонимом.

«В своем романе Данилов семантически уравнял своего героя и его жизненное пространство, объединив их в рамках целостного бытия. И здесь добычинский топос — котлован на месте дома № 47, а по сути — любое пустое место», — проводит параллель в статье об «Описании города» критик Сергей Лебедев.

Сам Данилов в эссе о Добычине «Записки инопланетянина» так определяет творческий метод «учителя»: «Добычин — не рассказчик историй, а фиксатор реальности. Нет, конечно, рассказы у него имеют форму историй, но это истории, начинающиеся ни с чего и кончающиеся ничем. Куски жизни маленьких, неприметных людей». И наконец отвечает на вопрос, можно ли считать Добычина сатириком:

«Добычин в своих рассказах показывает нам, что ад, ужас и трагедия человеческого существования — не в том, что идут войны, что люди мучают, грабят и убивают друг друга. Вернее, не только в этом. А еще и в том, например, что человек идет по улице в магазин, чтобы купить канцелярские кнопки. В том, что человек читает доклад „Ильич и специалисты“. В том, что музыканты на эстраде играют вальс».

Леонид Добычин

|