Рабочие и новая техника 1934 — 1939 гг.

Рабочее движение в 1934—1939 гг. Восстановление единства профдвижения

Развитие экономической и политической борьбы рабочего класса в 1934—1939 гг. характеризуется усилением влияния в организованном рабочем движении коммунистов, которые выступили инициаторами восстановления единого профцентра.

Этот процесс прошел два последовательных этапа. Первый этап борьбы за единство профдвижения, 1934—1935 гг., характеризуется тем, что оно развивалось снизу, в процессе забастовок, путем преодоления сопротивления национал-реформистских и правореформистских раскольников.

Важной вехой рабочего движения стала трехмесячная стачка текстильщиков в 1934 г., впервые охватившая целую отрасль промышленности. В ходе стачки было установлено единство действий профсоюзов, входивших в три различных профцентра.

Решающая роль коммунистов в стачке и руководимого ими профцентра настолько напугала реакцию, что колониальные власти поставили в 1934 г. компартию и ряд находившихся под ее влиянием профсоюзов вне закона. Это весьма осложнило действия авангарда левых сил.

Под лозунгом единства профдвижения прошли в 1935 г. крупные стачки докеров, железнодорожников.

По предложению руководства Красного конгресса профсоюзов в апреле 1935 г. произошло его воссоединение с Всеиндийским конгрессом профсоюзов на следующих основных условиях: признание принципа классовой борьбы, образование единого союза в каждой отрасли промышленности, отказ присоединяться к международным профцентрам, право вести пропаганду без взаимных нападок, обязательное подчинение меньшинства большинству (последнее условие было серьезной уступкой со стороны коммунистов, так как перед объединением в Красном конгрессе профсоюзов насчитывалось 10 тыс. членов, а в ВИКП — 80 тыс.).

Несмотря на саботаж некоторых правых профсоюзных лидеров, работа по объединению в рамках отраслей успешно завершилась в 1936 г. Первым же результатом объединения проф-центров было увеличение числа стачек, окончившихся полной или частичной победой бастовавших (47% всех стачек в 1936 г.). Забастовки стали более длительными и упорными.

На втором этапе борьбы за единство профдвижения, в 1936— 1939 гг., рабочий класс постепенно перешел от оборонительных боев, которые он вел в первой половине 30-х годов, к наступлению под лозунгами повышения заработной платы и признания профсоюзов предпринимателями и властями. Возросли и число стачек, и численность их участников (в среднем за год):

Воссоединение двух центров, принятие руководством объединенного ВИКП некоторых принципиальных положений, предложенных коммунистами, привели к усилению политической активности рабочего класса, что проявилось, в частности, в дни празднования 1 Мая в 1935 и 1936 тт. Под антиимпериалистическими лозунгами в 1936 г. была проведена «рабочая неделя». В этом году XV съезд ВИКП рассмотрел вопрос о широком участии рабочего класса в антиимпериалистическом движении, о методах освободительной борьбы и объявил важнейшей формой этой борьбы политическую стачку рабочего класса.

Объединение двух профцентров положительно сказалось на росте организованности рабочего класса: в 1936—1939 гг. общее число профсоюзов удвоилось. В массах трудящихся значительно выросло влияние ВИКП, что ослабляло позиции право-реформистских лидеров из Индийской федерации профсоюзов. Решающую роль в развитии экономической борьбы рабочего класса сыграли всеобщие забастовки 1937 г.: канпурских текстильщиков, железнодорожников Бенгальско-Нагпурской железной дороги, рабочих джутовых фабрик Бенгалии; они всколыхнули более отсталые слои рабочих.

Для сохранения своего влияния в рабочем классе руководство Индийской федерации профсоюзов согласилось на объединение с ВИКП, которое произошло в апреле 1938 г. на объединительном съезде в Нагпуре. Слияние произошло в значительной степени на идеологической платформе Федерации, выступавшей за классовое сотрудничество между рабочими и предпринимателями. В новом объединенном профцентре (ВИКП) руководящие позиции заняли «олгресоисты. Несмотря на некоторое ослабление политической активности ВИКП в 1938—1939 гг., завершение воссоединения индийского профдвижения положительно сказалось на экономической борьбе рабочего класса: в эти годы забастовочное движение распространялось на самые отсталые районы Индии, включая княжества.

В 1939 г. в основном завершилось объединение крупнейших отраслевых союзов: железнодорожников, моряков, докеров текстильщиков. Некоторые из объединенных союзов (железнодорожников, текстильщиков) провели в 1938—1939 гг. координационные конференции в масштабе всей отрасли, что положительно сказалось на позициях профсоюзов на уровне отдельных предприятий.

Рабочий класс, создавший свою партию и свои классовые профсоюзы в жестоких боях с империализмом и буржуазией, вступил в борьбу с национальной буржуазией за руководство национальным движением. Этим фактором в значительной степени определялось развитие событий внутри антиимпериалистического лагеря в середине второй половины 30-х годов.

Борьба развертывалась в двух основных областях: за руководство крестьянским движением и за создание единого антиимпериалистического фронта.

Крестьянское движение. Образование Всеиндийского крестьянского союза

Кисан сабха, созданные в предшествующий период, в 1934—1935 гг. продолжали борьбу за удовлетворение ряда основных экономических требований крестьянства: снижение ренты, налогов и пр. Основными формами движения были крестьянские митинги, походы, конференции в масштабах отдельных деревень, уездов, округов. Особенно активно кисан сабха действовали в провинциях Бихар, Пенджаб и Северном Мадрасе (область Андхра), где имелись крестьянские организации не только на окружном, но и на провинциальном уровне.

Большинство местных кисан сабха находились под влиянием коммунистов и крестьянских демократов. Попытки конгрес-систов овладеть организованным крестьянским движением потерпели неудачу. В этих условиях Н. Г. Ранга, В. В. Гири и группа других национал-реформистов начали подготовку к созданию под эгидой Национального конгресса общеиндийской крестьянской организации. На подготовительной конференции, проведенной в 1935 г., политический перевес был на стороне группы Ранга. Однако руководство провинциальных кисан сабха, давших согласие на объединение, находилось в руках левых сил, что оказалось на первом же съезде новой организации.

На учредительном съезде «Олл-Индиа кисан сабха» (Всеия-дийского крестьянского союза), проходившем в апреле 1936 г. в Лакнау одновременно с очередным съездом Национального конгресса (что должно было символизировать близость обеих организаций), национал-реформистам не удалось получить большинство в руководящем органе Союза — Центральном крестьянском совете.

На сессии Совета в августе того же года была принята Хартия крестьянских нрав — программный документ Союза, предусматривавший ликвидацию помещичьего землевладения типа заминдари, реформу системы налогообложения в районах райятвари, снижение арендной платы и т. д. Хартия, таким образом, нацеливала индийское крестьянство на борьбу с империализмом и феодализмом на основе возможно широкого фронта национальных сил, включая сельскую буржуазию и даже группы помещичьего класса в районах райятвари.

Значение Хартии заключалось в том, что она увязывала воедино антифеодальную борьбу крестьянства с национально-освободительным движением. Пропаганда положений Хартии местными кисан сабха помогла крестьянам осознать свои классовые интересы, пробуждала в них национальное и демократическое сознание.

Позиции левых сил во Всеиндийской кисан сабха укрепились на следующем ее съезде в декабре 1936 г., который, как и первый съезд, проходил одновременно и в том же месте, что и съезд Конгресса,— на этот раз в местечке Файзпур (Махараштра). Съезд одобрил Хартию крестьянских прав и после острой борьбы с группой Ранга принял в качестве своего символа не конгрессистский флаг, а флаг компартии — красный флаг с серпом и молотом. Генеральным секретарем организации был избран один из лидеров кисан сабха в провнции Бихар, революционный демократ С. С. Сараовати.

Создание Всеиндийского крестьянского союза составило важный рубеж в истории крестьянского движения Индии. Самый многочисленный класс индийского общества становился «классом для себя», начинал играть самостоятельную роль в национально-освободительной борьбе.

Борьба за руководство массовыми организациями рабочих и крестьян протекала в разных формах, что во многом зависело как от изменения внутриполитической обстановки в стране, так и от внутренней эволюции самого Национального конгресса.

Рабочие и новая техника 1934 — 1939 гг.

Нельзя сказать, что массовая гибель памятников русской архитектуры и искусства происходила при молчаливом согласии людей и полном отсутствии протеста, однако таких смельчаков были единицы — П.Д. Барановский, Д.В. Айналов, Н.Е. Макаренко и ряд других, но именно их принципиальная позиция позволила спасти от сноса ряд шедевров древнерусского искусства, в частности, знаменитый собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве.

Тема: Внешняя политика СССР в 1930-х гг.

1. VIII конгресс и новый курс Коминтерна в 1935―1939 гг.

2. Германский нацизм — детище мирового олигархического капитала.

3. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности в Европе.

4. Мюнхенский сговор и его последствия в 1938―1939 гг.

5. Советско-японские вооруженные конфликты на Дальнем Востоке и в Монголии в 1938―1939 гг.

6. Советско-германский договор 1939 г. и его оценка в историографии.

7. Германско-польская война и Освободительный поход РККА в сентябре 1939 г.

8. Советско-финская война (ноябрь 1939 ― март 1940).

9. СССР накануне войны (июнь 1940 ― июнь 1941)

В конце октября 1929 г., с так называемого «биржевого краха» в США, весь мировой капитализм вступил в очередной системный кризис — «Великую депрессию» 1929―1933 гг., который по своим негативным итогам и последствиям превзошел все предыдущие кризисы капитализма. По оценкам большинства специалистов (Н. Сивачев, Е. Язьков, П. Гринин, С. Мошенский, Г. Зинн, К. Ромер), «Великая депрессия» не только разорила и поставила на грань выживания десятки миллионов людей и отбросила уровень промышленного производства на десятилетия назад, но и способствовала резкой радикализации широких общественных масс и росту как леворадикальных (коммунистических), так и правоэкстремистских (фашистских) настроений и партий. Безусловно, этот кризис не мог не сказаться на политике Коминтерна, который продолжал рассматриваться всем советским политическим руководством как главный штаб подготовки мировой пролетарской революции.

Новый коренной поворот в политике Коминтерна, произошедший летом 1935 г., был напрямую связан с недавним приходом А. Гитлера к власти и резко возросшей угрозой начала новой мировой войны. Еще в июле 1934 г. лидер болгарских коммунистов и член Исполкома Коминтерна Георгий Димитров направил на имя И.В. Сталина письмо, в котором предложил ему подвергнуть коренному пересмотру прежний политический курс Коминтерна, направленный на раскол «единого фронта» всех левых партий и профсоюзов. В частности, в связи с неимоверно возросшей угрозой со стороны германского нацизма, пришедшего к власти в январе 1933 г., Г. Димитров предложил:

1) прекратить прежнюю политику дискредитации европейской социал-демократии, объявленной левым крылом европейского фашизма, и

2) приложить максимум усилий для возрождения тактики «единого фронта», который был способен стать надежной преградой на пути прихода к власти нацистов в других европейских странах.

Острая дискуссия по данному вопросу была завершена на VIII конгрессе Коминтерна, который состоялся в Москве в июле — августе 1935 г. С основным докладом «Наступление фашизма и задачи Коминтерна в борьбе за единство рабочего класса против фашизма» выступил Георгий Димитров, который обратил особое внимание на целый ряд важных обстоятельств:

• фашизм является открытой террористической диктатурой самых реакционных и шовинистических кругов финансово-промышленного капитала ведущих буржуазных мировых держав;

• необходимо в срочном порядке возродить тактику «единого фронта» всех рабочих и коммунистических партий, основной задачей которых должна стать не организация революционного процесса в Европе, а создание единого фронта борьбы против европейского фашизма;

• единство рабочего класса должно стать основой для создания максимально широкого антифашистского движения и образования на базе этого движения правительств «народного фронта» из представителей всех пролетарских и мелкобуржуазных партий.

Рабочее движение в 1934—1939 гг. Восстановление единства профдвижения

Развитие экономической и политической борьбы рабочего класса в 1934—1939 гг. характеризуется усилением влияния в организованном рабочем движении коммунистов, которые выступили инициаторами восстановления единого профцентра.

Этот процесс прошел два последовательных этапа. Первый этап борьбы за единство профдвижения, 1934—1935 гг., характеризуется тем, что оно развивалось снизу, в процессе забастовок, путем преодоления сопротивления национал-реформистских и правореформистских раскольников.

Важной вехой рабочего движения стала трехмесячная стачка текстильщиков в 1934 г., впервые охватившая целую отрасль промышленности. В ходе стачки было установлено единство действий профсоюзов, входивших в три различных профцентра.

Решающая роль коммунистов в стачке и руководимого ими профцентра настолько напугала реакцию, что колониальные власти поставили в 1934 г. компартию и ряд находившихся под ее влиянием профсоюзов вне закона. Это весьма осложнило действия авангарда левых сил.

Под лозунгом единства профдвижения прошли в 1935 г. крупные стачки докеров, железнодорожников.

По предложению руководства Красного конгресса профсоюзов в апреле 1935 г. произошло его воссоединение с Всеиндийским конгрессом профсоюзов на следующих основных условиях: признание принципа классовой борьбы, образование единого союза в каждой отрасли промышленности, отказ присоединяться к международным профцентрам, право вести пропаганду без взаимных нападок, обязательное подчинение меньшинства большинству (последнее условие было серьезной уступкой со стороны коммунистов, так как перед объединением в Красном конгрессе профсоюзов насчитывалось 10 тыс. членов, а в ВИКП — 80 тыс.).

Несмотря на саботаж некоторых правых профсоюзных лидеров, работа по объединению в рамках отраслей успешно завершилась в 1936 г. Первым же результатом объединения проф-центров было увеличение числа стачек, окончившихся полной или частичной победой бастовавших (47% всех стачек в 1936 г.).

На втором этапе борьбы за единство профдвижения, в 1936— 1939 гг., рабочий класс постепенно перешел от оборонительных боев, которые он вел в первой половине 30-х годов, к наступлению под лозунгами повышения заработной платы и признания профсоюзов предпринимателями и властями. Возросли и число стачек, и численность их участников (в среднем за год):

Воссоединение двух центров, принятие руководством объединенного ВИКП некоторых принципиальных положений, предложенных коммунистами, привели к усилению политической активности рабочего класса, что проявилось, в частности, в дни празднования 1 Мая в 1935 и 1936 тт. Под антиимпериалистическими лозунгами в 1936 г. была проведена «рабочая неделя». В этом году XV съезд ВИКП рассмотрел вопрос о широком участии рабочего класса в антиимпериалистическом движении, о методах освободительной борьбы и объявил важнейшей формой этой борьбы политическую стачку рабочего класса.

Объединение двух профцентров положительно сказалось на росте организованности рабочего класса: в 1936—1939 гг. общее число профсоюзов удвоилось. В массах трудящихся значительно выросло влияние ВИКП, что ослабляло позиции право-реформистских лидеров из Индийской федерации профсоюзов. Решающую роль в развитии экономической борьбы рабочего класса сыграли всеобщие забастовки 1937 г.: канпурских текстильщиков, железнодорожников Бенгальско-Нагпурской железной дороги, рабочих джутовых фабрик Бенгалии; они всколыхнули более отсталые слои рабочих.

Для сохранения своего влияния в рабочем классе руководство Индийской федерации профсоюзов согласилось на объединение с ВИКП, которое произошло в апреле 1938 г. на объединительном съезде в Нагпуре. Слияние произошло в значительной степени на идеологической платформе Федерации, выступавшей за классовое сотрудничество между рабочими и предпринимателями. В новом объединенном профцентре (ВИКП) руководящие позиции заняли «олгресоисты. Несмотря на некоторое ослабление политической активности ВИКП в 1938—1939 гг., завершение воссоединения индийского профдвижения положительно сказалось на экономической борьбе рабочего класса: в эти годы забастовочное движение распространялось на самые отсталые районы Индии, включая княжества.

В 1939 г. в основном завершилось объединение крупнейших отраслевых союзов: железнодорожников, моряков, докеров текстильщиков. Некоторые из объединенных союзов (железнодорожников, текстильщиков) провели в 1938—1939 гг. координационные конференции в масштабе всей отрасли, что положительно сказалось на позициях профсоюзов на уровне отдельных предприятий.

Рабочий класс, создавший свою партию и свои классовые профсоюзы в жестоких боях с империализмом и буржуазией, вступил в борьбу с национальной буржуазией за руководство национальным движением. Этим фактором в значительной степени определялось развитие событий внутри антиимпериалистического лагеря в середине второй половины 30-х годов.

Борьба развертывалась в двух основных областях: за руководство крестьянским движением и за создание единого антиимпериалистического фронта.

Рабочие и новая техника 1934 — 1939 гг.

М. Изд-во МГУ. 1968. 352 стр. Тираж 1800. Цена 1 руб. 40 коп.

Доктор исторических наук профессор Н. Ф. Мочульский известен как автор монографии «Кризис лейбористской партии в 1931 году», посвященной основным проблемам английского рабочего движения в 1929 — 1933 годах 1 . Недавно вышла в свет его новая монография, в которой он продолжил исследование рабочего движения в Англии в предвоенный период. Значительная часть этого исследования стала достоянием научной общественности еще задолго до выхода в свет монографии 2 . Она как

1 Н. Ф. Мочульский. Кризис лейбористской партии в 1931 году. М. 1956.

2 Н. Ф. Мочульский. Англия в 1934 — 1937 годах. М. 1957; его же. Из истории борьбы английского рабочего класса за единство в 1937 году. «Вестник Московского университета». Серия истории, 1963, N 1; его же. Английское рабочее движение и введение национальной повинности (январь 1939 г.). «Вестник Московского университета». Серия истории, 1963, N 5; его же. Политическая борь-

бы подводит итог всему тому, что уже было сделано по изучаемой теме.

Рецензируемая монография — результат исследования автором одного из самых сложных и ответственных периодов в истории английского рабочего движения — периода, предшествовавшего второй мировой войне. В центре внимания британского и всего международного рабочего класса была в тот период борьба за обеспечение мира, предотвращение нависшей над человечеством угрозы новой мировой войны, обуздание реакции и фашистских агрессивных сил. Активное участие английского рабочего класса в решении этих задач могло бы оказать серьезное положительное воздействие на борьбу пролетариата в других капиталистических странах, особенно если учесть ту большую, подчас решающую, роль; которую лидеры английского рабочего движения играли в ряде международных рабочих организаций. Изучение борьбы английского рабочего класса против внутренних и внешних сил реакции, засилья монополий и опасности войны не потеряло своей актуальности и в наши дни. Выяснение причин, обусловивших так называемые «потерянные возможности» и неспособность британского рабочего класса решить стоявшие перед ним задачи накануне второй мировой войны, имеет и в современных условиях важное теоретическое и практическое значение. Анализируя развитие рабочего движения в Англии в 1934 — 1939 гг., автор подчеркивает, что уроки прошлого настоятельно диктуют необходимость ликвидации раскола в рядах английского рабочего класса и сплочения вокруг него всех демократических и прогрессивных сил в стране в целях нанесения поражения внутренней реакции и предотвращения угрозы новой мировой войны.

Автор всесторонне анализирует экономику Англии накануне второй мировой войны и положение британского рабочего класса. Приведенные в книге многочисленные схемы, рисунки и таблицы показывают не только уровень развития промышленного производства в Англии в рассматриваемый период, но и состояние всей ее экономики, торговли, капиталовложений. Особый интерес вызывают статистические материалы о степени концентрации рабочей силы в Англии накануне войны (стр. 35), о структуре рабочего класса (стр. 89), уровне недельной заработной платы британских рабочих (стр. 109), их годовой и почасовой выработке (стр. 112), продолжительности рабочей недели (стр. 13), росте прибылей монополий (стр. 116). Все эти данные являются важнейшим показателем жизненного уровня и степени эксплуатации британских рабочих накануне войны и позволяют автору рецензируемой работы прийти к справедливому выводу о том, что во второй половине 30-х годов основная масса английских рабочих «находилась в тяжелом положении» (стр. 119). Больше того, в результате интенсификации труда и капиталистической рационализации эксплуатация рабочих значительно усилилась.

Английским рабочим в 1933 — 1939 гг. удалось добиться некоторого повышения своей заработной платы. Однако если учесть, что и накануне войны в Англии существовала массовая безработица, то их реальная заработная плата в указанный период была ниже уровня — 1900 г. на 4% (стр. 120). В то же время прибыли британских монополий продолжали неуклонно возрастать. Например, уровень прибылей железоделательных и сталелитейных компаний в 1938 г. был на 87% выше уровня 1935 г. (стр. 117). Прибыли 97 машиностроительных фирм в 1937 г. возросли по сравнению с 1933 г. почти на 300% (стр. 116). Особенно большой рост прибылей в 1937 — 1938 гг. имел место в военной промышленности. В книге убедительно показано, что накануне второй мировой войны праволейбористские лидеры выступали в роли саботажников массового движения рабочего класса в защиту своих жизненных прав и интересов и предотвращения войны. Они открыто поддерживали политику «невмешательства», проводившуюся правительством Чемберлена, выступали против единого рабочего и народного фронта, являлись организаторами и вдохновителями антикоммунизма, добивались изоляции Коммунистической партии Великобритании. Говоря об этой позорной роли лейбористского руководства, автор подчеркивает, что оно

ба в Англии в связи с введением всеобщей воинской повинности в 1939 году. «Вопросы истории», 1963, N 10; его же. Борьба левых внутри лейбористской партии Англии в 1939 году за создание Народного фронта. «Новая и новейшая история», 1964, N 1; его же. Борьба Коммунистической партии Великобритании за единство рабочего класса в 1934 — 1936 годах. «Вопросы истории», 1964, N 4; его же. Борьба английских рабочих в защиту безработных в 1934 — 1935 годах. «Вестник Московского университета». Серия истории, 1964, N 1.

«принимало » все меры, чтобы изолировать компартию, дискредитировать ее в глазах рабочих» и не допустить ее к широким массам рабочих, не останавливаясь при этом перед самой безудержной клеветой и дезинформацией» (стр. 152).

Н. Ф. Мочульский справедливо замечает, что, невзирая на самые ожесточенные нападки, Компартия Великобритании продолжала борьбу и играла в ней все большую роль в качестве руководителя. В книге вскрыты исторические особенности английского рабочего движения, причины господства в нем оппортунистических элементов, засилья правых лейбористов и тред-юнионистской бюрократии. Автор вместе с тем убедительно доказывает, что, несмотря на господство оппортунизма, в рабочем движении Англии в предвоенные годы пробивала себе дорогу и завоевывала прочные позиции и революционная тенденция, носителем которой являлась коммунистическая партия. Именно поэтому в годы, предшествовавшие второй мировой войне, равно как и в предыдущие годы, борьба между левым, революционным, и правым, оппортунистическим, течениями в английском рабочем движении являлась основным содержанием и стержнем всего его внутреннего развития, его важнейшей особенностью и характерной чертой.

Большой интерес вызывают также страницы книги, посвященные вопросам внешней политики Великобритании в предвоенные годы и, в частности, борьбе английских рабочих за улучшение англо-советских отношений, их экономической борьбе, борьбе против фашизма и колониальной политики так называемых «национальных» правительств Стенли Болдуина и Невилля Чемберлена. Положительно следует оценить также содержащийся в рецензируемой книге обзор использованных источников и литературы, что позволяет автору разоблачить многочисленные искажения и преднамеренную фальсификацию фактов, содержащиеся в трудах буржуазных и право-лейбористских историков.

Некоторые выводы и оценки автора представляются нам опорными. Так, преувеличением является утверждение автора о том, что лейбористские лидеры весной 1939 г. изменили свою позицию и стали выступать за союз с СССР, против сил агрессии и фашизма (стр. 332). В действительности же такой метаморфозы в позиции лейбористского руководства не произошло. Лейбористские лидеры оставались противниками англо-советского единства, и они несут главную ответственность за то, что в критический период весны и лета. 1939 г., когда правительство Чемберлена саботировало переговоры с Советским Союзом в Москве, в Англии не развернулось сколько-нибудь массового движения протеста против предательского поведения правящих кругов и, по существу, никакого давления на них оказано не было. В работе имеются и некоторые другие пробелы. В частности, недостаточно использована советская периодическая печать, представляющая собой ценный источник для характеристики английского рабочего движения, и в особенности борьбы рабочего класса Англии за улучшение англо-советских отношений накануне войны.

Однако эти отдельные упущения не могут в сколько-нибудь существенной степени повлиять на общую положительную оценку рецензируемой монографии.

1930-1939 годы в истории России

1930. Начало политики раскулачивания в СССР

30 января 1930 Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» было положено начало проведения политики раскулачивания — массового преследования крестьян по признаку имущественного положения. Проводились групповые выселения «кулаков» и их семей в спецпоселения, конфискация собственности, расстрелы. Репрессии зачастую применялись для принуждения крестьян к вступлению в колхоз. Всего было раскулачено около 4 млн человек.

1931. Снос храма Христа Спасителя

В августе 1931 начались работы по разборке Храма Христа Спасителя. На месте храма, по решению ЦИК СССР, планировалось возвести Дом Советов. Строители не смогли разобрать храм до основания и было принято решение строение взорвать. После первого взрыва храм не разрушился и строители заложили новый заряд. 5 декабря 1931 в 12 часов дня храм Христа Спасителя был уничтожен. Дом Советов на месте храма построен не был. В 1960 — 1994 на месте фундамента Дома Советов действовал открытый плавательный бассейн «Москва».

1932-1933. Голод в СССР

В 1932—1933 обширные территории СССР охватил массовый голод. От голода и болезней, связанных с недоеданием, погибло около 7 млн человек, причиной чему стали последствия принудительных хлебозаготовок и сплошной коллективизации, создавших дефицит продовольствия на селе. Сёла были ослаблены раскулачиванием, лишившись тысяч репрессированных хлеборобов-единоличников. Падение поголовья рабочего и продуктивного скота, стихийная миграция сельского населения резко снизили качество сельхозработ.

1933. Открытие Беломорканала

2 августа 1933 открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути. Строительство велось главным образом силами заключённых ГУЛАГа. Заключённых, работавших на стройке, называли «каналоармейцами», по аналогии с красноармейцами. С 1931 по 1933 на строительство канала было отправлено было более 250 тысяч человек, из которых, по официальным данным, погибло 12 800 человек.

1934. Спасение челюскинцев

23 сентября 1933 в Чукотском море был заблокирован во льдах пароход «Челюскин». После пяти месяцев дрейфа, 13 февраля 1934 судно было раздавлено льдами и затонуло. В результате катастрофы на льду оказалось 104 человека. Эвакуация лагеря осуществлялась с помощью авиации. Всего было совершено 23 рейса по перевозке людей в чукотское становище Ванкарем (140—160 км). 19 и 24 июня 1934 в Москве и Ленинграде челюскинцам была устроена торжественная встреча. Спасатели стали первыми Героями Советского Союза.

1935. Начало Стахановского движения

31 августа 1935 шахтёр Алексей Стаханов, в группе с двумя крепильщиками, установил рекорд, добыв за смену 104 тонны угля (Донбасс). Рекорд стал возможным благодаря изменению организации труда: забойщик освобождался от крепёжных работ. Достижение было использовано ВКП(б) для кампании, известной как «Стахановское движение», которое серьёзно материально поощрялось премиями и пропагандировалось партией как новый этап социалистического соревнования и форма повышения производительности труда.

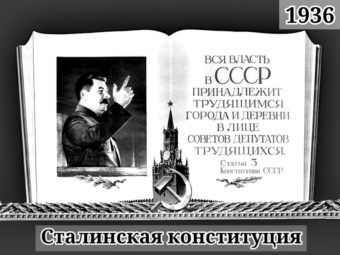

1936. Принятие “Сталинской конституции”

5 декабря 1936 на VIII Всесоюзном чрезвычайном съезде Советов была принята т.н. «Сталинская конституция» («Конституция победившего социализма»). Это был более широкий по содержанию основной закон, который включал в себя новые главы: об общественном устройстве; о местных органах государственной власти; о суде и прокуратуре; об основных правах и обязанностях граждан; об избирательной системе. Конституция СССР 1936 утратила силу 7 октября 1977, в связи с принятием новой («брежневской») Конституции СССР.

1937-1938. Массовые политические репрессии

1937-1938 гг — период массовых политических репрессий в СССР («Большой террор», «Ежовщина»), начавшийся с назначением на пост главы НКВД Н.И. Ежова. В результате репрессий в РККА расстреляны М. Тухачевский, И. Уборевич, И. Якир и многие др. 30 июля издан Приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». По приговору тройки НКВД расстреляны религиозные деятели В. Амбарцумов, П. Флоренский и др. Всего в 1937-1938 было расстреляно 681 692 человека.

1938. Советско-японский конфликт в районе озера Хасан

29 июля 1938 японские войска вторглись на территорию СССР у высоты Безымянной близ границ с Китаем и Кореей, убив пятерых пограничников. 31 июля при поддержке артиллерии японцы захватили важные в тактическом отношении высоты Заозерная и Безымянная. 6 августа части 32-й и 40-й дивизий РККА при поддержке танков и авиации перешли в наступление. После ожесточенных боёв 9 августа советские войска полностью очистили территорию СССР от захватчиков. Потери советских войск — 792 человека, японских — 525 человек.

1938. Погиб летчик-испытатель Валерий Чкалов

15 декабря 1938, при испытании нового истребителя «И-180» на Центральном аэродроме в Москве, погиб советский лётчик–испытатель Герой Советского Союза В.П. Чкалов. В 1936–1937 гг. Чкаловым, совместно с Г.Ф. Байдуковым и А.В. Беляковым были совершены беспосадочные перелёты Москва – остров Удд (Дальний Восток) и Москва – Северный полюс – Ванкувер (США). За время лётно-испытательной работы “Сталинский сокол”, как назвала его в 1936 году газета «Правда», испытал свыше 70 типов самолётов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа.

1939. Бои в районе реки Халхин-Гол, Монголия

В мае 1939 японские войска вторглись на территорию союзной СССР Монголии в районе р. Халхин-Гол. В течение июня боевые действия, в основном, велись в воздухе, где советские ВВС впервые применили ракетное оружие. 31 июля командование войсками принял Георгий Жуков. В августе японцы планировали провести масштабное наступление силами 6-й армии. Советско-монгольские войска нанесли упреждающий удар и к 31 авг разгромили 6-ю японскую армию. 15 сент в Москве было подписано советско-японское соглашение о прекращении военных действий.

1939. Подписан Договор о ненападении между Германией и СССР

23 августа 1939 в Москве главами ведомств по иностранным делам Германии и СССР подписан Договор о ненападении между Германией и СССР (пакт Молотова — Риббентропа). Ему предшествовал ряд других соглашений Германии с западными странами. В связи с нападением Германии на СССР в 1941 году договор утратил силу. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». В 1989 Съезд народных депутатов СССР осудил протокол.

1939-1940. Советско-финская война

30 ноября 1939 войска Ленинградского фронта перешли границу с Финляндией. По заявлениям СССР, целью военных действий было обеспечение безопасности Ленинграда и северо-западных границ СССР. За два месяца боёв Красная Армия не добилась ощутимых результатов. В феврале 1940 войска вновь созданного Северо-Западного фронта прорвали линию Маннергейма, сломив сопротивление финнов. 12 марта по инициативе финского правительства был заключён мирный договор на советских условиях. Потери советских войск — около 130 000 чел, финских — около 23 000 чел.

События 1940-1949 годов

1941. Начало войны

1941. Начало войны 1941. Парад на Красной площади

1941. Парад на Красной площади 1942. Битва за Москву

1942. Битва за Москву 1943. Сталинградская битва

1943. Сталинградская битва 1943. Курская дуга

1943. Курская дуга 1944. Снятие блокады Ленинграда

1944. Снятие блокады Ленинграда 1944. Операция Багратион

1944. Операция Багратион 1945. Крымская конференция

1945. Крымская конференция 1945. Победа над Германией

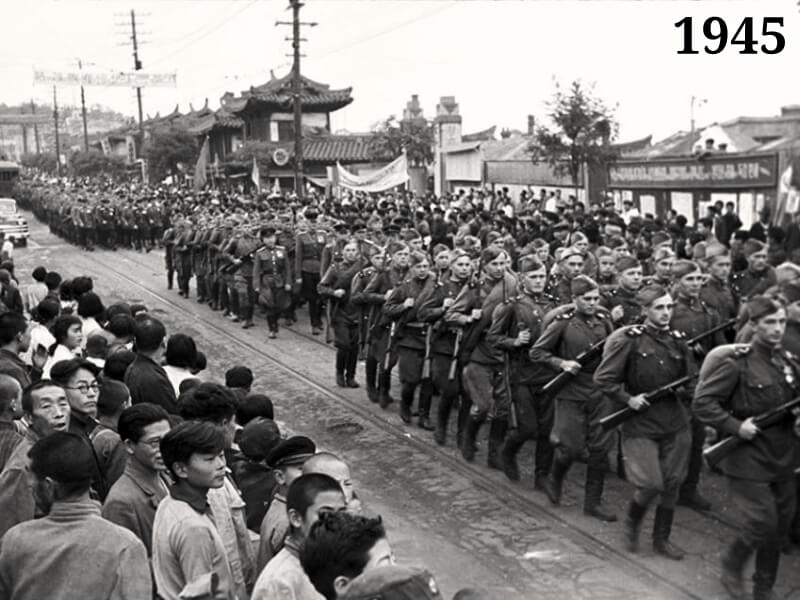

1945. Победа над Германией 1945. Война с Японией

1945. Война с Японией 1946. Калининград

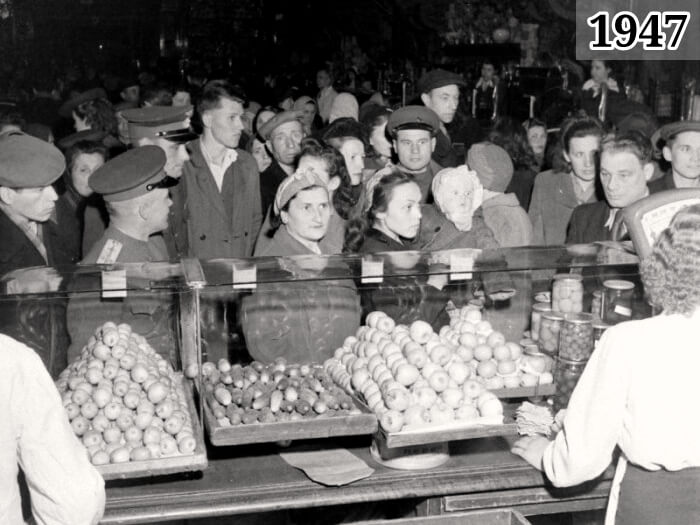

1946. Калининград 1947. Денежная реформа

1947. Денежная реформа 1948. Ашхабадское землетрясение

1948. Ашхабадское землетрясение 1949. Первый атомный взрыв

1949. Первый атомный взрыв 1949. Ленинградское дело

1949. Ленинградское дело

Друзья, если вам понравилась статья, фото или сайт в целом — отметьте нас в любой социальной сети:

Тема нашего проекта — история России, геополитика и транспортная безопасность. История России и геополитика представлены в краткой политической энциклопедии «МалоСлов». На её страницах кратко, в хронологическом порядке, рассказывается об основных событиях происходивших в России и СССР, о выдающихся личностях, политических деятелях и организациях. В рубрике «Геополитика» собраны понятия и выражения отражающие различные стороны отношений между странами и народами, военно-политическими союзами, идеологиями и много другой, не менее интересной, информации. Краткий формат энциклопедии призван заинтересовать читателя, вызвать интерес к мировой и отечественной истории.